Numero 3 / 2025

Con il pensiero sistemico il business diventa sostenibile

Habib Sedehi, Mauro Moretto

L’economia lineare è figlia primogenita del pensiero meccanicistico che ci ha abituati a concatenare analisi, interpretazioni, decisioni e azioni in una logica di causa-effetto. Una modalità, del tutto o quasi, incurante delle interazioni e delle conseguenze positive o negative che essa induce durante questo percorso, venendo in contatto con altri sistemi. L’economia circolare e rigenerativa è invece figlia del pensiero sistemico, della capacità di leggere, di comprendere ma anche di utilizzare la complessità dei vari sistemi coinvolti, per perseguire i propri obiettivi, che rimangono la produzione di beni o servizi e la generazione di benefici.

1 - LA CONSAPEVOLEZZA DELLA TRANSIZIONE

La complessità è di per sé ricchezza, come lo è la biodiversità per la natura. Nel sistema economico in transizione da lineare a circolare, l’obiettivo di chi intende fare business dovrebbe essere quello di tradurre la complessità in ricchezza, nella consapevolezza che nell’economia circolare e rigenerativa c’è un giacimento ancora inesplorato di opportunità per rendere un’impresa sostenibile sul medio e sul lungo periodo, attraverso il conseguimento di vantaggi competitivi che nell’economia lineare, sono realizzabili ormai solo a caro prezzo[1].

Nell’attuale epoca di cambiamento le imprese che competono sul mercato hanno sempre più chiara la rilevanza per il business della propria materialità - con ciò intendendo l'ambito in cui l'azienda, assieme ai suoi stakeholder, misura l'impatto delle sue attività sull'ambiente e sulla società, mette a fuoco i rischi e le opportunità che ne derivano - e quindi dei criteri ESG, Environmental, Social e Governance, dell’importanza della disclosure per comprovarne la sostenibilità, dell’incidenza della decarbonizzazione con i suoi incentivi e disincentivi, del crescente impatto della Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)[2] e dei nuovi standard di rendicontazione e in generale, delle pressanti richieste di clienti, stakeholder e opinione pubblica, per ottenere risposte convincenti sulla coerenza del percorso di innovazione verso la sostenibilità.

In un contesto in cui le organizzazioni devono saper comunicare gli sforzi compiuti nella transizione, il vero problema è l’effettivo livello di consapevolezza degli attori interni alle organizzazioni stesse, del cambiamento in atto e della sua natura. Il percorso è talmente arduo, che la partecipazione piena e consapevole, di tutti nell’intera organizzazione è assolutamente imprescindibile. Ma come la possiamo ottenere? Servono nuovi concetti economici e una nuova cultura.

2 - UNA NUOVA CULTURA PER UN NUOVO MODELLO ECONOMICO

La rappresentazione classica dell’idea di economia ideale e in salute è quella del grafico che contiene la curva del PIL che sale nel tempo a velocità crescente, come l’economia che si espande quasi indefinitamente.

Figura 1 – la rappresentazione classica della curva del PIL

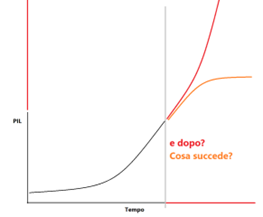

Cosa succede veramente nel tempo ad un’economia di questo tipo? Si può espandere fino all’infinito? Sappiamo ormai che la risposta è no, è impossibile: non ci sono le risorse fisiche perché ciò possa verificarsi[3]. Guardando il grafico successivo, la curva che si interrompe ci conferma la consapevolezza che qualcosa di sgradito e/o limitante possa accadere e che quindi è meglio non rappresentarlo. Quella parte del grafico preoccupa perché conferma l’insostenibilità del modello.

Secondo l’economista Kate Ratworth, quella porzione della curva è per gli economisti come la “Medusa”, il mostro mitologico il cui sguardo pietrifica gli esseri umani e quindi non dev’essere evocata, rappresentata, guardata[4]. La curva del PIL interrotta ci dice che il senso del modello è fuori dal grafico. Così come nella tradizione biblica il Dio degli ebrei, si manifesta con l’assenza e comunica con la sua immanenza. Oppure, più laicamente, come l’assassino nei film di Hitchcock: sempre fuori inquadratura e percepibile solo nello sguardo di terrore della vittima.

Figura 2 – la rappresentazione della curva del PIL: oltre il confine della rappresentazione classica

Però anche gli economisti sanno bene che la curva ad un certo punto si piegherà e tenderà ad appiattirsi, negando così lo stesso paradigma economico della crescita continua. Essi hanno timore di quella fase, perché all’appiattirsi della curva sono attribuite conseguenze indesiderate quali sfiducia, inflazione, deflazione, impennata del debito pubblico, default di banche e Stati, anarchia, caos e finanche la caduta dei sistemi democratici. Scenari che spaventano politica e cittadini e fanno digerire ogni amara medicina in grado di ripristinare la crescita, ma che diventano disperanti nel caso in cui questa opzione non sia più percorribile.

La contraddizione insita nel concetto di crescita illimitata e in continua espansione dell’economia in un sistema finito e confinato, ci conferma che la nostra civiltà non ha ancora idea di come uscire da questo modello[5]. Da un lato siamo consapevoli che siamo diretti verso l’autodistruzione, dall’altro sembriamo convinti che si possa continuare a rinviare il problema, restando per sempre dentro la fase descritta nella porzione di curva del PIL visibile. È evidente che, di fronte ad un simile paradosso, diventa necessario immaginare una situazione a curva piatta, stazionaria, che nega il dogma della crescita, prefigurando uno “stato stazionario” dell’economia e del PIL, non solo gestibile ma anche auspicabile per la società umana e il suo futuro[6].

Il problema è risolvibile realizzando un sistema economico florido e sviluppato, ma in regime di crescita piatta, cambiando il concetto guida, sostituendo il presupposto della crescita infinita con quello di uno sviluppo posizionato in equilibrio all’interno di un’area vitale. Che peraltro è quello che fanno da sempre i sistemi naturali e con essi l’umanità stessa: perseguendo un equilibrio fra i sistemi all’interno del sistema biosfera, l’unico dove la vita è possibile. In questo modo esplorando opportunità di sviluppo che l’epoca industriale ha ignorato[7]. Un’economia in sostanza, che abbia come obiettivo fondante il sapersi mantenere all’interno dei confini biofisici del pianeta, delimitando uno spazio operativo sicuro per l’umanità (SOS), così come nella definizione di Johan Rockström dello Stockholm Resilience Centre[8].

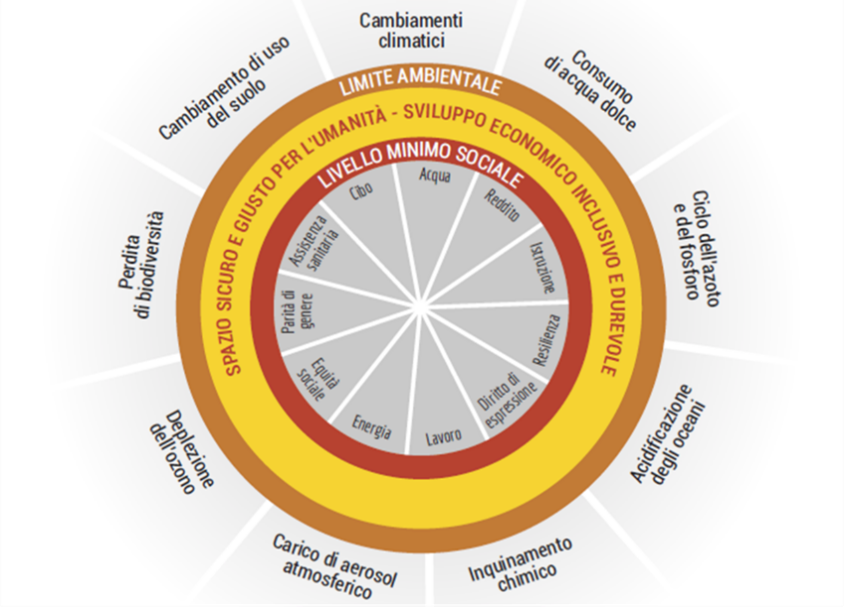

Non è possibile, quindi, immaginare una transizione ecologica, senza immaginare un’evoluzione anche teorica dell’economia e delle sue basi concettuali. A questo proposito, l’economia della ciambella, la donuts economy, di cui proprio Kate Ratworth è stata l’iniziatrice, è probabilmente ad oggi, uno dei tentativi teorici più organici e rilevanti. L’“economia della ciambella” costituisce il tentativo di ricomporre con coerenza e responsabilità la dissociazione teorica e concettuale tra il modello economico lineare e degenerativo e i limiti reali e concreti imposti dal pianeta alla crescita illimitata, al fine di giungere ad un modello di sviluppo compatibile con il sistema che lo ospita e quindi realmente sostenibile. Per tornare al tema centrale, si ricorda che Ratworth spiega come non solo i “concetti”, ma anche le “immagini” siano importanti; e quelle create dagli economisti classici per giustificare e fissare i propri concetti sono, a ben vedere errati, sebbene si siano rivelate molto efficaci nel fissare indelebilmente in mente a generazioni di docenti e allievi, concetti fuorvianti. La “ciambella” di Ratworth, disegna invece un’economia che si colloca in un’area compresa tra l’interno della ciambella, che si riferisce ad un’economia che non garantisce gli standard minimi di reddito, istruzione, assistenza sanitaria, possibilità di alloggio, cibo, accesso ad acqua e aria pulite e l’esterno della ciambella, che rappresenta il limite oltre il quale il consumo eccede quanto il pianeta è in grado di offrire: è il confine da non oltrepassare per non danneggiare il clima, gli oceani, la biodiversità, quindi la Terra nel suo complesso e di conseguenza la stessa economia.

Figura 3 – l’economia della ciambella

L’economia, per essere sostenibile nel medio termine, deve restare appunto nella ciambella, ovvero in un ambito dove gli obiettivi dell’Agenda 2030 ONU sono realizzabili. La ciambella è il luogo dove le risorse sono utilizzate senza sprechi e danni per l’ambiente, dove l’umanità può in sostanza vivere in sintonia con l’ambiente che la ospita. Il pensiero sistemico è alla base dell’immagine della ciambella di Ratworth che afferma: “il pensiero sistemico trasforma il modo in cui vediamo l’economia e invita gli economisti ad abbandonare il loro vecchio bagaglio di metafore. Dite addio all’“economia meccanica” e abbracciate l’“economia biologica”. Mettete da parte i controlli immaginari che hanno promesso di rimettere in equilibrio i mercati e concentratevi invece sui cicli di feedback che li mantengono in continua evoluzione”[9]. La nuova immagine è, appunto, la ciambella che delimita l’area vitale dentro la quale dobbiamo e possiamo vivere e svilupparci e così, se vogliamo avere un “dogma”, esso è il corretto posizionamento dentro alla ciambella, che però non è una situazione statica e raggiungibile una volta per sempre o a cui tendere, quanto piuttosto l’esito di un pilotaggio in atmosfera turbolenta di una navicella che altro non è che il sistema di cui facciamo parte e nel quale siamo connaturati. Un pilotaggio realizzabile agendo in modo saggio, sapiente e consapevole sui cicli di feedbackdel nostro sistema. Parafrasando il regista Moretti - che si riferiva alle “parole” - è come se Ratworth ci dicesse “le immagini sono importanti, chi disegna male, pensa male e vive male. Bisogna trovare le immagini giuste: le immagini sono importanti!». Ecco un motivo in più per lavorare a nuove immagini e nuovi strumenti.

3 - NUOVE IMMAGINI E NUOVI STRUMENTI

Peter Senge ne “La Quinta disciplina”, spiega che tutte le organizzazioni umane - le imprese, ma non solo - sono legate da “tessuti invisibili” che possono essere visti e compresi nelle loro funzioni e nelle conseguenze che determinano, solo se diventiamo capaci di vedere il sistema nel suo complesso e le relazioni che lo muovono e che ne spiegano la dinamica[10]. Nella civiltà lineare, siamo abituati a considerare “naturale” e imprescindibile una crescente divisione del lavoro, che consente di occuparsi di singoli aspetti e di affrontarli in chiave razionale e meccanicistica. Una specializzazione certamente utile, ma che allontana dalla visione sistemica dei vari ambiti e dalla percezione dei tessuti invisibili. Senge conferma che serve una “nuova consapevolezza”, che si consegue con una visione sistemica e un viaggio continuo lungo tutta la vita, improntato e guidato dall’apprendimento continuo, e ciò vale per i singoli individui così come per le organizzazioni nelle quali tutti agiamo. Apprendimento la cui chiave è la metanoia, intesa come un cambiamento di mentalità in grado di produrre un approccio radicalmente differente e innovativo rispetto al pensiero lineare dell’epoca industriale, con la sua società dei consumi e la sua economia lineare e degenerativa.

Sotto un profilo pratico, dobbiamo considerare che la produzione di concetti, teorie e relativi strumenti operativi utilizzati dall’economia lineare, si regge principalmente sul “pilastro economico”. Invece, nella nuova ottica ESG, sappiamo che i pilastri sono tre: economico, ambientale e sociale. SecondoDonella Meadows, serve “un modo diverso di vedere e di pensare”, che a sua volta può essere interpretato e comunicato con linguaggio e forme espressive differenti da quelle a cui ci siamo abituati, un “linguaggio che condivida alcune delle stesse proprietà dei fenomeni in discussione”[11]. Il testo scritto funziona bene per esprimere concetti e significati nell’ambito del pensiero lineare, perché esso stesso, è appunto sequenziale e quindi lineare. Le immagini, invece, rappresentano il pensiero sistemico e funzionano meglio delle parole, perché un’immagine permette di far “apprezzare tutti i dettagli in un colpo solo”, così come consente di evocare relazioni, sensazioni, emozioni. Meadows ci insegna chepensare per sistemi è particolarmente utile nelle fasi di cambiamento, perché si tratta di un approccio nuovo e di rottura rispetto al passato, idoneo ad immaginare, visualizzare e guidare il cambiamento.

In questo contributo si è cercato di focalizzare il ragionamento complessivo appena descritto sul Business Model Canvas (in seguito BMC), in quanto si tratta di uno strumento strategico di Business Design, che utilizza il linguaggio visuale per creare e sviluppare modelli di business. Uno strumento quindi che aiuta la progettazione di un’organizzazione allo stato nascente, ma al tempo stesso un tool che esemplifica e visualizza come nell’economia lineare convenzionale viene vista un’organizzazione che si occupa di business.

In questo modo si auspica di fornire un contributo alla costruzione di nuove immagini in particolare in un contesto importante come quello dell’ideazione nell’ambito di organizzazioni economiche e di farlo con il supporto dell’approccio sistemico.

4 - IL BUSINESS MODEL CANVAS

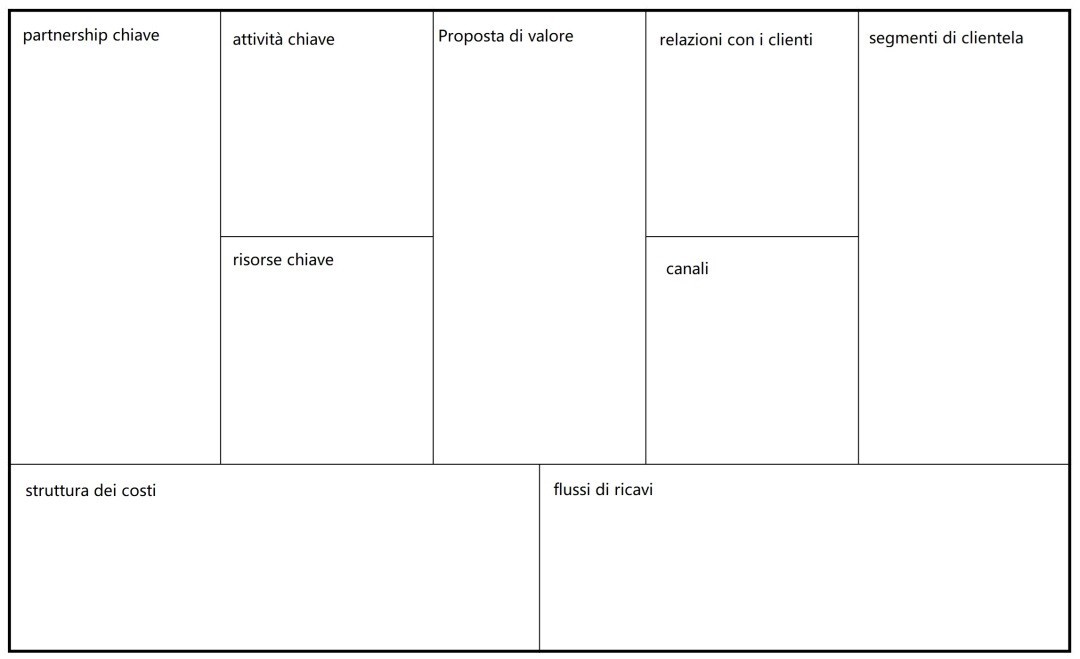

Il BMC è uno strumento ideato da Osterwalder e Pigneur per analizzare un modello di business sotto il profilo economico ed organizzativo [12], schematizzato nella figura di seguito riprodotta.

Figura 4 – Il Business Model Canvas di Osterwalder e Pigneur

Nel BMC, il funzionamento dell'azienda è schematicamente suddiviso in 9 quadri (talvolta definiti blocchi, aree o segmenti):

- Segmenti di clientela: indica il tipo di persone che l'azienda intende raggiungere; il mercato di riferimento;

- Proposta di valore: i prodotti o i servizi che l'azienda offre e che spinge i clienti a sceglierla;

- Canali: i modi in cui l'azienda raggiunge i propri clienti;

- Relazioni con i clienti: il tipo di relazione che l'azienda attiva con i clienti;

- Flussi di ricavi: le entrate generate dalla vendita di prodotti e servizi ai vari clienti;

- Risorse chiave: le risorse più importanti per far funzionare l'azienda;

- Attività chiave: le azioni più importanti per far funzionare il business;

- Partnership chiave: i partner più importanti per il business;

- Struttura dei costi: tutti i costi per sostenere l'azienda.

I nove blocchi vanno compilati e letti nell’ordine, da uno a nove. In logica lineare, cartesiana e industriale.

Il BMC è quindi uno strumento emblematico dell’economia lineare, utilizzato in una fase cruciale della creazione di un business, quella in cui si definiscono le basi per l’avvio dell’attività e si plasmano in nuce l’identità e la cultura aziendale.

In una certa misura, esso contribuisce a confermare e consolidare una forma mentis che reifica l’economica lineare e la preponderanza nei suoi business, del pilastro economico.

D’altro canto, esso presenta il pregio di rappresentare l’organizzazione in un’ottica funzionale, sezionandola in quelle che sono le sue caratteristiche salienti, permettendo all’osservatore di focalizzarle, prenderne piena consapevolezza e di svilupparle adeguatamente. Il BMC porta l’osservatore ad analizzare le relazioni fra i nove ambiti individuati, ma senza una vera e propria analisi sistemica e, quel che più conta, limitando l'analisi alla dimensione economico organizzativa. A nostro parere quindi, se analizziamo questo importante strumento attraverso il nuovo paradigma della sostenibilità, il BMC presenta alcune limitazioni. Esso, nella sua forma standard, si occupa esclusivamente della dimensione economica, ignorando le altre due dimensioni della sostenibilità, quella sociale e quella ambientale. In secondo luogo, essoè disegnato per trattare la strategia del business con una visione settoriale e funzionale, anziché sistemica. Infine, il BMC classico è indifferente al contesto nella quale l’organizzazione opererà, elemento ancor più critico in una fase di transizione generale ad un nuovo paradigma.

Per queste ragioni serve un nuovo BMC in grado, da un lato di visualizzare tutte le tre dimensioni della sostenibilità e dall’altro lato, di dotarsi di quella visione sistemica e dinamica, necessaria a comprendere l’evoluzione possibile di alcune aree del proprio modello di business, all’interno di una realtà in transizione. Una transizione sistemica ben descritta dagli Sustainable Development Goals (SDG) dell’Agenda 2030 dell’ONU.

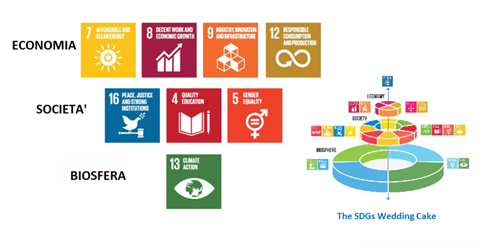

5 - DALL’AGENDA 2030 DELL’ONU LA VISIONE SISTEMICA PER IL NUOVO BMC

L’Agenda 2030 dell’ONU è il punto di riferimento primario per approcciare la realtà di cambiamento che stiamo vivendo nell’attuale epoca di Transizione ecologica. L’immagine colorata e articolata degli SDG sviluppa in modo efficace l’approccio ESG, ampliandolo a ben 17 ambiti ed evidenziando che essi sono strettamente correlati e in relazione sistemica. Le relazioni sistemiche fra gli SDG sono state esplorate da Giovanni Ferri e Habib Sedehi con l’obiettivo di rappresentare la struttura delle relazioni multistrato tra gli SDG, ove possibile attribuendo link di influenza al fine di configurare una visione sistemica dei 17 SDG[13]. Ogni organizzazione e ogni attore, nell’epoca della transizione, possono trovare nell’immagine dei 17 SDG, un filo rosso in grado di guidare le loro analisi e il loro agire.

Figura 5 – SDG Wedding Cake

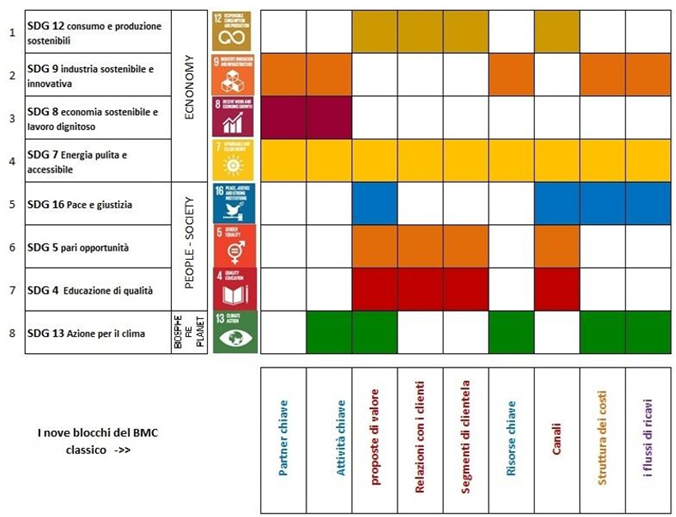

Il BMC classico manca quindi di una visione sistemica e trascura le relazioni sistemiche che esistono fra i suoi nove quadri, che riassumono gli aspetti rilevanti per un’impresa. Un modo immediato per rendere visibili queste relazioni è quello di disegnare una “matrice degli SDG” che abbia sulle ascisse le nove aree e sulle ordinate gli SDG più rilevanti.

La matrice degli SDG si compone incrociando i nove elementi del BMC con gli SDG, individuando alcune delle implicazioni del pilastro economico, con le altre due dimensioni della sostenibilità e consentendoci di prendere consapevolezza, in ottica sistemica, di come le aree del BMC, abbiano delle interazioni fra di loro, rilevanti per l’impresa e il suo futuro.

Figura 6 – La matrice degli SDG

La matrice degli SDG non ha la pretesa di offrire una valutazione univoca ed esaustiva ed è sempre perfettibile, ma ci permette di riflettere sulle relazioni sistemiche e di comprendere la necessità di curare, in un BMC che voglia essere adeguato al paradigma della transizione ecologica, le interazioni sistemiche fra le tre dimensioni della sostenibilità.

Dopo i primi anni di applicazioni pratiche della proposta di Osterwalder e Pigneur sono stati pubblicati vari contributi tesi a integrare il BMC per renderlo più aderente alla complessità della realtà e più adeguato a considerare, oltre che gli aspetti economici anche quelli ambientali e sociali.

6 - EVOLVERE IL BMC CLASSICO IN SENSO SOSTENIBILE

Come abbiamo avuto modo di constatare nel precedente paragrafo, il BMC, poggia su un’impostazione riduzionista e non olistica, tralasciando gli aspetti ambientali e sociali, vitali per la fisionomia stessa del modello di business e per il futuro successo dell’organizzazione che lo attuerà. Ciò lo rende uno strumento certamente efficace, ma non esaustivo. Tuttavia, la semplicità interpretativa e di applicazione restano due caratteristiche molto importanti dello strumento, che ne spiegano in buona parte il successo.

Successivamente alla presentazione del primo modello base delineatosi tra il 2004 e il 2010, gli stessi ideatori e vari altri autori si sono cimentati nell'integrazione degli aspetti ambientali e sociali nel Business Model Canvas, ma ancora l'argomento è relativamente nuovo, al punto che oggi non esiste ancora un metodo consolidato per mappare e progettare modelli di business sostenibili.

Per un’analisi dei vari contributi di integrare il BMC con le altre dimensioni della sostenibilità, ambientale e sociale, ci viene in aiuto un prezioso articolo a firma di Cardeal, Götze, Höse e Ribeiro, un gruppo di autori dell’Università di Lisbona e della Chemnitz University of Technology pubblicato nel 2020: “Sustainable Business Models–Canvas for Sustainability, Evaluation Method, and Their Application to Additive Manufacturing in Aircraft Maintenance”[14].

L’articolo compie una rassegna fra i “Modelli di business sostenibili”, analizzando i contributi più rilevanti registrati negli ultimi anni, susseguitesi dopo l’apparizione del BMC classico nel 2004. Gli autori hanno l’obiettivo di pervenire ad una loro ulteriore proposta focalizzata sullo specifico caso dell’Additive Manufacturing (AM), anche noto come Stampa 3D. Si tratta, secondo gli autori dell’articolo, di tecnologie che possono avere un impatto significativo sulla struttura e sull’operatività delle imprese ma, per il discorso qui sviluppato, l’aspetto importante non è constatare il potenziale di cambiamento di questa innovazione tecnologica o misurarne l’entità, quanto il rilevare che queste fasi di passaggio sono particolarmente feconde perché mettono a nudo le logiche di funzionamento più intime di un’organizzazione, di un settore, di un sistema. È come se – come sosteneva Ervin Goffman nel suo Asylums – nelle fasi di crisi si creassero delle faglie in superficie, che permettono di scrutare l’interno di un organismo, potendo coglierne le logiche di funzionamento più profonde[15]. Gli autori intendono utilizzare il loro modello Canvas per analizzare organizzazioni in evoluzione e mutamento: perché in corrispondenza di questi momenti di cambiamento e innovazione appaiono nuovi modelli di business, in quanto gli attori coinvolti sono costretti a cambiare il modo in cui sono abituati a operare. Gli autori del citato articolo rilevano come nella letteratura e nel settore manageriale il numero di contributi finalizzati a elaborare “modelli di business sostenibili”, sta crescendo di pari passo con la sensibilità e l’esigenza delle aziende di migliorare il proprio impatto sui tre pilastri della sostenibilità.

Tuttavia, si nota che queste evoluzioni del BMC, sono accomunate dall’avere maggiore complessità nell’utilizzo rispetto al modello Canvas originale, derivante dall’esigenza di tenere in considerazione anche la dimensione sociale e quella ambientale della sostenibilità.

Il nodo è probabilmente, che il BMC classico mira a descrivere come funziona un'impresa e in particolare si concentra su come vengono creati il “valore” (inteso in senso economico) e quindi il “profitto”; è pertanto inevitabile che la dimensione economica finisca per essere quella preponderante e che gli assi ambientale e sociale, abbiano una considerazione minore.

Alcuni autori, per tentare di dare uno spazio concettuale adeguato a questo nuovo modo di intendere il modello di business, scelgono di lavorare allargando il concetto di “valore”, non riferendolo alla mera sostenibilità economica: è sostenibile quel business capace di creare valore continuativamente nel tempo, adattandosi in modo dinamico e proattivo ad un contesto di transizione ecologica e di cambio di paradigma.

Un tale modello di business sostenibile non può che essere coerente con un’ottica tripartita, economica, sociale e ambientale, arrivando a definire un “modello che incorpora una gestione proattiva multi-stakeholder e la creazione di valore monetario e non monetario, per un'ampia gamma di stakeholder, da mantenere in una prospettiva di lungo termine”[16]. Il tema è quello della “valutazione” di un modello di business. Tradizionalmente esso viene valutato con proiezioni finanziarie e business plan che consentono a un imprenditore o ad un investitore di valutare il rendimento atteso. Ma quando si espande l'ambito della sostenibilità agli altri due pilastri, è necessario ampliare questa analisi con valutazioni ambientali e sociali e a lungo termine.

Su queste premesse, gli autori dell’articolo offrono un’utile rassegna dei diversi tentativi di includere la sostenibilità nel BMC, citando i cinque contributi a loro avviso più importanti, come di seguito sintetizzato:

- Gli stessi autori del Canvas classico, Osterwalder e Pigneur, nel 2010 propongono di implementare il loro modello aggiungendo due quadri ai nove originari: costi e ricavi ecologici e sociali[17].

- Jones e Upward nel 2014 invece, espandono i nove elementi originali costruendo quattro prospettive (stakeholder, prodotto/apprendimento/sviluppo, processo, misurazione) e nuovi elementi (ad es. scorte biofisiche, servizi ecosistemici)[18].

- Fichter e Tiemann nel 2015, da un lato aggiungono altri tre blocchi: visione/missione del modello di business, concorrenti, stakeholder rilevanti. Dall’altro lato semplificano il Canvas classico aggregando tre blocchi - segmenti di clienti, canali e relazioni con i clienti - in un unico elemento: clienti[19].

- Foxon e altri nel 2015, sviluppano un Canvas che include la sostenibilità per le infrastrutture a basse emissioni di carbonio: i nove elementi originali vengono mantenuti ma alcuni di essi sono suddivisi in termini di sostenibilità[20].

- Infine, Joyce e Paquin nel 2016[21], ampliano il Canvas con due livelli aggiuntivi - ambientale e sociale - proponendo la valutazione di un modello di business che definiscono “a triplo strato”, che mira a mantenere il senso di come funziona un'impresa come avviene nel BMC originario, ma anche a garantire la coerenza verticale tra gli elementi dei tre strati del modello di business, caratterizzati come segue:

- il livello economico coincide con il Canvas originario di Osterwalder,

- il livello ambientale si basa su una prospettiva del “ciclo di vita” per mappare l'impatto ambientale (ad es. emissioni di CO2) di un prodotto/servizio durante l'intero ciclo di vita,

- il livello sociale si concentra sulla prospettiva degli stakeholder e si focalizza sull'approccio di coinvolgimento degli stakeholder.

Secondo gli autori della ricognizione, appare chiaro che tutti e cinque i contributi sono molto importanti, ma, al tempo stesso, presentano importanti limiti e difficoltà, oscillando dall’inclusione parziale delle dimensioni ambientale e sociale di alcuni, all’estrema complessità di altri, più esaustivi ma di ardua applicazione. Quando invece, come già evidenziato, semplicità di analisi e di applicazione, sono caratteristiche imprescindibili che portano ad apprezzare il BMC classico. Gli autori propongono pertanto una diversa estensione del Canvas che integra i tre pilastri della sostenibilità, senza distinguere tra “livelli” e senza introdurre quadri del tutto nuovi. Il modello proposto dai quattro autori è un adattamento dei nove elementi originari, ognuno ampliato da aspetti ecologici e sociali, così da raggiungere una prospettiva di sostenibilità che li comprenda: essi propongono in sostanza un “Canvas for sustainability” (BMCS), che comprende tutti e nove gli elementi del Canvas originale, ma considerandoli tutti “tripartiti”, nelle tre dimensioni della sostenibilità, non perdendo di vista la dimensione della semplicità d’uso e applicativa.

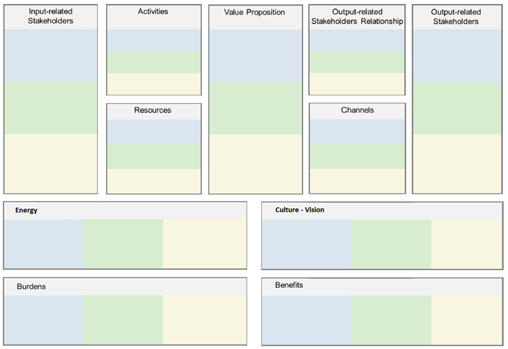

7 - IL BMCS: PUNTO DI SINTESI E PUNTO DI PARTENZA

Il BMCS di Cardeal, Götze, Höse e Ribeiro mira a mantenere la semplicità di analisi e di applicazione. Ecco una descrizione dei quadri del BMCS in relazione a BMC classico.

| Proposta di valore ----- Value Propositions | La definizione del quadro rimane la stessa del BMC originario, ma il concetto della proposta di valore viene esteso per descrivere il valore di un prodotto/servizio declinato anche nei suoi aspetti ESG: economico, il valore o l’utilità che il cliente può ravvisare nella proposta; sociale, l’impatto (positivo) dell'organizzazione sulla società e sui suoi stakeholder; ambientale, l’impatto (positivo) dell'organizzazione sul pianeta in generale e nella specifica sull’area d’interesse. |

| Segmenti di clientela ---- Stakeholders | L'elemento originario del Canvas viene ridefinito in “stakeholder correlati all’output”. Nella versione tradizionale si tratta di individuare i target di mercato (clienti), nella versione sostenibile, il target di mercato è uno stakeholder, ossia tutti i portatori d’interesse con cui si intrattengono relazioni e non solo i clienti. |

| Canali ---- Channels | Nel BMCS l'elemento “Canali” si focalizza nel come il prodotto o servizio viene fornito ai clienti, valutando sia il canale di distribuzione fisico (mezzi di trasporto), che quello organizzativo(metodo di vendita). La dimensione ambientale considera sia i metodi di trasporto che la distanza percorsa. La dimensione sociale mappa le relazioni con le persone coinvolte nei canali distributivi. |

| Relazioni con i clienti --- output related stakeholders relationship | L'elemento originario viene ridefinito in modalità più ampia. In senso ambientale lo stakeholder è il pianeta: le persone con gli ecosistemi. Sotto l’aspetto sociale, si guarda sia ai clienti in senso stretto, sia sull'impatto dell'organizzazione sulla società, a valle del ciclo di vita del prodotto. |

| Partnership chiave ----- Input-related Stakeholders | L'elemento originario dei partner chiave viene ridefinito in “Input-related Stakeholders” che descrive i partner direttamente coinvolti nelle fasi a monte dell'attività principale dell'azienda. Si valuta il contributo al business da parte della rete di stakeholder fornitori. Si considerino ad esempio le partnership, cioè di tutti i fornitori “evoluti” che collaborano e con cui c’è una relazione sinergica e bilaterale. Il partner non è più solo un fornitore, ma qualcuno coinvolto nel progetto e che si lega ad esso nel lungo periodo. In questa ottica, il fornitore dell’energia è considerabile uno stakeholder correlato all'output in ambito ambientale. |

| Attività chiave ---- Activities | Le “attività chiave” del BMC classico sono le attività che determinano la creazione di valore economico, come la produzione, la logistica o il marketing: il BMCS oltre al punto di vista economico, guarda anche le dimensioni ambientali e sociali, considerando gli impatti ambientali delle attività e dall’altro, considerando la governance dell'organizzazione come l’attività che determina la struttura organizzativa e le strategie decisionali. |

| Risorse chiave ---- Resouces | Le “Risorse” per mettere in campo le attività chiave, come nel Canvas originario, possono essere fisiche, finanziarie o umane, ma nel BMCS rilevano anche l’impatto ambientale delle materie prime e delle attrezzature utilizzate nei sistemi di produzione; da un punto di vista sociale, rilevano le risorse umane e il loro rapporto con l'azienda. |

| Struttura dei costi ----- Burdens | Gli “Oneri”, solo economicinel Canvas originario, ora includono tutti gli impatti ambientali, sociali ed economici negativi derivanti dal modello di business dell'azienda. |

| Flussi di ricavi --- Benefits | I “Benefici” sono in senso più vasto, gli impatti positivigenerati dall'azienda rispetto alle tre dimensioni della sostenibilità. |

La proposta del BMCS di Cardeal, Götze, Höse e Ribeiro riesce quindi a nostro avviso, senza perdere la semplicità del Canvas originario, nell’intento di includere le dimensioni ambientali e sociali della sostenibilità; il passaggio successivo è quello di immaginare un’ulteriore evoluzione del Canvas, per renderlo sistemico oltre che sostenibile (SUstainable & SYstemic BMC).

8 - DAL BMCS A NUOVO SU-SY BMC, SOSTENIBILE E SISTEMICO

Un elemento che accomuna i vari tentativi di integrazione della sostenibilità nel BMC classico è l’aver reso lo strumento più complesso e di difficile gestione. Il passaggio successivo, quello dell’integrazione dell’approccio sistemico, ci espone al rischio di aumentare le complicazioni e difficoltà. Osterwalder, nelle biografie ufficiali così come nelle interviste, si definisce imprenditore, speaker, conferenziere, consulente: egli non è un accademico o uno scienziato e si definisce un “teorico ossessionato dal rendere semplice e pratica l’innovazione” e afferma di voler “creare qualcosa di più semplice del business plan”. Semplicità e pragmatica, quindi, sono le principali chiavi di volta dell’efficacia del BMC classico.

Nell’includere l’approccio sistemico come elemento con cui aumentare la capacità del BMC di descrivere l’organizzazione includendo le tre dimensioni della sostenibilità, è necessario ricordare l’importanza di non tralasciare le esigenze di semplicitàe pragmaticità; ma, d’altra parte, dobbiamo essere consapevoli che un’impresa è un’organizzazione complessa, inserita in un contesto complesso e che quindi il prezzo della “semplicità” è il rischio di perdere di vista elementi importanti o di travisarne il senso, ottenendo una visione deformata della realtà.

Il pensiero sistemico si basa su un approccio olistico all'analisi, che si focalizza sulle “relazioni” fra le parti costitutive di un sistema (e fra un sistema e altri sistemi) e su come queste relazioni si sviluppano nel tempo. Un approccio olistico è l’opposto dell’analisi “cartesiana” tradizionale, che affronta la realtà scomponendola in elementi separati, come in parte fa anche il BMC, che seziona la realtà organizzativa in nove aree distinte.

Lo stesso ideatore del BMC Alexander Osterwalder afferma: “Tutte le cose interessanti avvengono al confine… l’azienda invincibile è quella che non si concentra solo sul presente. Non punta solo al miglioramento di quello che ha. Va oltre. Esplora il futuro e lo inventa”[22]. Quindi oltre alla complessità sistemica, anche il futuro è da esplorare e da inventare. Ma al BMC classico mancano la capacità di andare al di là delle aree mappate, nello spazio e nel tempo. Capacità fondamentali se, come afferma il suo inventore, è lì che risiedono le informazioni, i fatti e le decisioni, in grado di rendere le organizzazioni “invincibili” e veramente durature e di successo. Per queste ragioni è necessario un BMC da un lato sufficientemente semplice come quello classico, che cartesianamente descrive nove quadri rilevanti, dall’altro però capace di cogliere la complessità e di leggere le sue relazioni sistemiche, dal momento che il pensiero sistemico ci aiuta a leggere quanto “succede ai confini”, come auspica lo stesso Osterwalder, e magari a individuare quei “tessuti invisibili” di cui parla Senge[23].

Con il Su-Sy BMC l’approccio sistemico viene concretamente applicato attraverso la metodologia della Dinamica di Sistemi (System Dynamics-SD). Secondo la definizione che ne dà lo studioso John Sterman, la System Dynamics è un metodo per migliorare la comprensione dei fenomeni complessi, per comprenderne limiti, insidie, potenzialità, prospettive. È un approccio interdisciplinare: tecnico e matematico ma, occupandosi di sistemi umani e sociali, anche psicologico, cognitivo e sociologico. Sono, cioè, coinvolte sia le scienze matematiche, che le scienze sociali[24].

Si tratta in sostanza di un approccio allo studio del comportamento dei sistemi e “in particolare dei sistemi socio economici, in cui si enfatizza il ruolo dell’intreccio tra politiche, strutture decisionali e ritardi temporali nell’influenzarne i fenomeni dinamici”[25].

L’analisi del comportamento dei sistemi si fonda principalmente su due concetti:

- la divisione tra variabili di stato (livello) e la dinamica di queste (flusso)

- la presenza di circuito di retroazione (feedback loop).

La System Dynamics nasce per l’analisi delle politiche nei sistemi socioeconomici: le organizzazioni e le imprese sono l’elemento base dei sistemi socioeconomici. Per questa ragione la nostra proposta è di utilizzare il medesimo approccio, seppure in forma semplificata, per la compilazione e l’interpretazione del Su-Sy BMC.

Dell’BMCS, invece, è certamente utile conservare l’attenzione posta alle relazioni con gli stakeholder, così come l’idea semplice ed efficace, della tripartizione di ogni elemento nelle tre dimensioni della sostenibilità.

Il Su-Sy BMC, dal canto suo, mira però ad espandere ulteriormente la capacità dello strumento: anzitutto obiettivo dello strumento è quello di dedicarsi in particolare alle giovani startup sostenibili, perché nascendo nel periodo di transizione al nuovo paradigma della sostenibilità, sono probabilmente organizzazioni che più di altre sono tese verso il nuovo paradigma e più propense a interpretare efficacemente transizione e a conformarsi ad essa.

Il contesto generale in cui vanno ad operare le organizzazioni è sempre rilevante e in un’epoca di transizione da un paradigma ad un altro lo è ancor di più. Nel BMC classico il contesto rimane sullo sfondo, quasi come un dato di fatto “naturale”. Nel Su-Sy BMC qui proposto il contesto entra in gioco in almeno quattro modi:

- con la tripartizione ESG di tutti i quadri;

- con l’analisi delle relazioni sistemiche tra essi e il costante riferimento di ogni quadro agli SDG dell’Agenda 2030;

- con l’attenzione posta alle vulnerabilità del modello e ad eventuali variabili rilevanti esterne al modello;

- con l’integrazione nel modello di due ulteriori quadri che individuano altrettanti ambiti particolarmente qualificanti il paradigma della transizione.

Per individuare il primo dei due quadri aggiuntivi, ci è stata d’ispirazione ancora una volta, La quinta disciplina, in particolare nella sua parte quarta “Riflessioni su esempi pratici” dedicata alle esperienze raccolte da Senge relative ai tentativi concreti di “creare organizzazioni che apprendono”. Esperienze concrete, sul campo, di manager, CEO e dirigenti impegnati ad “imparare a ispirare” attraverso il dialogo, l’indagine, l’ascolto e il pensiero sistemico[26]. Aspetti questi, attinenti all’ambito della cultura aziendale: per questo il primo dei due quadri con i quali abbiamo ritenuto di ampliare il modello originario è quello della “Visione/Cultura aziendale” con la quale si punta a rispondere alla domanda: “la cultura e la visione aziendale sono adeguati o almeno in sintonia con il nuovo paradigma?”

Un secondo ambito che si ritiene cruciale per un’organizzazione nell’epoca della transizione, è quello dell’energia: un ambito estremamente concreto ma anche emblematico. Un elemento esplicitamente legato al quadro sistemico dell’Agenda 2030 con l’SDG 7. Uno dei passaggi più significativi della citata analisi di Kate Ratworth riguarda la rilevanza determinante dell’energia nella generazione del PIL e di converso della sostanziale assenza di questo elemento tanto a livello teorico, quanto nelle analisi operative di economisti e decisori. Una generica consapevolezza della rilevanza dell’energia tra i fattori di produzione del modello economico attuale c'è sempre stata, ma per l’economia classica la crescita è basata su altri fattori quali produzione, lavoro, investimenti, innovazione, produttività, materie prime, ecc.[27]. L’enorme disponibilità e impiego di quantità enormi e crescenti di energia fossile a costo praticamente pari a zero, pur riconosciuta come importante, è considerato alla stregua di un dato “naturale” che rimane sullo sfondo: “Nel 2009 il fisico Robert Ayres e l’economista ambientale Benjamin Warr decisero di costruire un nuovo modello della crescita economica. Alla classica coppia formata da forza lavoro e capitale aggiunsero un terzo fattore, l’energia, o, più precisamente, l’energia che può essere sfruttata per il lavoro utile, invece di andare dispersa sotto forma di residui e calore. E quando applicarono questo modello ai dati sulla crescita del XX secolo di Stati Uniti, Gran Bretagna, Giappone e Austria, videro che poteva spiegare la grande maggioranza della crescita economica di ognuno dei quattro Paesi”: scoprirono in sostanza che a determinare il PIL è l’efficienza con cui l’energia viene convertita in lavoro utile”[28]. In realtà quindi, la disponibilità di energia unita alla capacità di utilizzarla in modo efficientesono i veri fattori in grado di determinare il PIL, contrariamente a quanto sempre sostenuto dalla macroeconomia con i propri modelli[29].

Se l’energia è così importante per il nostro modello economico, la forma di energia prevalente su cui esso si basa, può essere un fattore rilevante per la fisionomia del modello stesso e le sue logiche di funzionamento e di sviluppo.

Quindi, se il PIL è determinato dalla capacità di utilizzare in modo efficiente l’energia, è evidente che chi può disporre di grandi quantità di energia può determinare più PIL, anche se è meno efficiente. La possibilità di disporre di più energia è decisiva e in fondo, ciò risulta confermato dagli ultimi cento anni di storia, caratterizzati dalla lotta per il controllo delle fonti e dalle rotte delle energie fossili[30]. Pertanto, la transizione energetica dalle fossili alle energie rinnovabili assume una nuova luce. Non si tratta più solo di passare ad una fonte di energia pulita non degenerativa delle condizioni di vita sul pianeta, ma di passare a fonti di energia che per loro natura possono essere alla portata di chiunque sul pianeta ed essere gestite localmente in maniera democratica; di conseguenza sono in grado di spostare, in modo determinante, anche gli assetti di potere costruiti attorno al modello economico e di sviluppo predominante.

Le energie rinnovabili sono intrinsecamente “antisistema” e modificano alla radice il meccanismo primario di creazione della ricchezza su cui si basano la nostra economia e probabilmente anche la stessa civiltà contemporanea, i suoi assetti di potere e, a cascata, molti aspetti cruciali della cultura e del pensiero della nostra società, dal consumismo, agli stili di vita, ai valori guida dei progetti di vita delle persone. Per queste ragioni, l’energia rinnovabile è la vera variabile chiave del cambiamento verso un nuovo sistema economico improntato alla sostenibilità[31]. Ci sono ovviamente anche altri aspetti molto rilevanti, ma dobbiamo prendere atto che la forma di energia alla base del sistema economico è in grado di attribuire ad esso una impronta genetica determinante. Del resto, una delle principali ragioni per cui oggi si parla della necessità di una transizione energetica ed ecologica, è la crisi climatica indotta proprio dall’enorme mole di emissioni climalteranti, prodotte negli ultimi due secoli dalla combustione di imponenti quantità di fonti fossili per ricavarne energia. Come possiamo non tener conto di questa dimensione se vogliamo “progettare” un’organizzazione sostenibile? Come non verificare se siamo anche in questo ambito in sintonia con il nuovo paradigma?

Considerata quindi, l’importanza di questi due ambiti, la prima innovazione del nostro Su-Sy BMC, prevede l’inserimento dei quadri “Visione/Cultura aziendale” ed “Energia”, anch’esso declinati in modo tripartito. Quindi:

- con il quadro “cultura” andiamo a verificare la coerenza dell’approccio aziendale al nuovo paradigma della transizione, mentre

- con il quadro “energia”, sondiamo quanto è significativo questo aspetto per l’organizzazione.

Figura 7 – gli 11 quadri del Su-Sy BMC

Una volta definito il nuovo “Modello di Business” basato su 11 e non più 9 quadri, si cerca di focalizzare l’attenzione sul metodo di utilizzo pratico dello strumento, ricordando l’obiettivo di mettere a punto uno strumento più evoluto del BMC classico, ma ugualmente semplice, pratico ed efficace.

9 - IL SU-SY BMC E LA SYSTEM DYNAMICS-SD

Con il BMC classico, la compilazione rimane sostanzialmente nei limiti della logica lineare e cartesiana, implicita nella scomposizione del business in nove ambiti distinti e separati. Il nostro obiettivo è invece tenere costantemente gli ambiti in relazione tra loro, ma non solo. La necessità di prestare “attenzione a ciò che succede ai confini” ci suggerisce di restare attenti anche ad ulteriori variabili esterne significative, che potrebbero emergere durante la compilazione; ciò con l’intento di far emergere quei fili invisibili che spiegano le relazioni sistemicheche si vuole individuare e che possono descrivere molto efficacemente il business model, così come di indagarne il potenziale e la sua sostenibilità nel tempo. Per farlo, come insegna La quinta disciplina, è necessario curare alcuni aspetti come l’indagine, l’ascolto, il dialogo. Contestualmente, la Dinamica di Sistemi ci permetterà di andare oltre l’individuazione delle mere correlazioni e di riflettere su come e quanto queste correlazioni s’influenzano a vicenda. Di seguito l’immagine di un Su-Sy BMC compilato in base a quanto finora descritto.

Figura 8 – il Su-Sy BMC completo degli SGD rilevanti per ogni ambito

Come si può notare, con il Su-Sy BMCsi mantengono sempre sullo sfondo, anche visivamente, gli SDG dell’Agenda 2030 e la tripartizione dei settorisecondo i tre pilastri ESG della sostenibilità. Si tratta di una scelta che mira a sollecitare il mantenimento di una visione sistemica della sostenibilità: in questo modo anche quando ci si sta focalizzando su un aspetto particolare, si tiene presente la coerenza e le implicazioni possibili con le dimensioni della sostenibilità. Caratteristica del nostro Su-Sy BMC è di accompagnarsi ad un metodo di applicazione che viene dettagliato nel prossimo paragrafo.

10- LE TRE FASI DEL METODO SU-SY BMC

Tutti i modelli BMC che abbiamo visto, a partire da quello classico, sono strumenti che stimolano in chi lo compila, una riflessione sul modello di business che ha in mente. Il loro scopo primario dovrebbe essere chiaramente questo e non una mera compilazione. Questa caratteristica è propria anche del Su-Sy BMC, distinguendosi per una maggior attenzione alla valutazione delle relazioni sistemiche fra i settori - ma anche fra variabili esterne emergenti - e per l’impiego semplificato della metodologia della Dinamica dei Sistemi. Per questa ragione si ritiene utile descrivere le tre principali fasi del metodo, immaginando il caso di una compilazione guidata da uno specialista.

FASE 1 - Preliminare

La fase consiste nella raccolta di informazioni preliminari attraverso interviste e interazioni (dialogo), per raggiungere una conoscenza di base e condivisa del modello indagato, prodromica alla compilazione degli undici settori del modello.

L’intervista rivolta al soggetto di studio consiste in una serie di domande aperte, direttamente riferibili ai settori più significativi del quadro e mira a ottenere una descrizione qualitativa di come il soggetto immagina il business che andrà a realizzare.

Le domande sono definite, ma senza una struttura rigida perché in alcuni frangenti può essere opportuno lasciar sviluppare il dialogo. L’obiettivo secondario è far emergere spontaneamente, senza griglie rigide, la visione del soggetto, alcuni elementi della futura cultura aziendale, il grado di padronanza – mastery in inglese, nel senso di conoscenza, controllo e governo dell’impresa - e l'attitudine in fieri di far nascere un’organizzazione che apprende. Ancora una volta, senza pretese di esaustività perché è importante non apparire orientanti o accademici.

FASE 2 - Compilazione del BMC – tripartita e in ottica stakeholder

La fase consiste nella Compilazione dei settori del Su-Sy BMC in chiave tripartita e in ottica stakeholder, ovvero ponendosi costantemente anche nella prospettiva degli stakeholder con i quali a vario titolo e in vario modo l’azienda interagisce.

La compilazione è preceduta tuttavia da un primo approfondimento delle relazioni sistemiche fra i settori del modello, soffermandosi su un aspetto in particolare, che funge da guida o cartina tornasole: le vulnerabilità del business, indotte dalla transizione e dall'epoca del cambiamento climatico globale e dalle relative crisi che ne scaturiscono.

Si tratta di far precedere la compilazione vera e propria da una prima compilazione veloce, guidata dalla chiave vulnerabilità nei vari ambiti. In questo modo si ritiene di poter aiutare il soggetto intervistato a focalizzare i vari ambiti, in modo concreto e meno astratto perché mirato ad una riflessione sui punti deboli ma anche sui timori, probabilmente già molto matura in chi avvia un nuovo business. Così si vuole offrire una guida, un filo conduttore che aiuti a visualizzare l'ambito e a fare sintesi, così che poi, nella compilazione effettiva il soggetto avrà già parzialmente focalizzato i vari settori, seppure attraverso una particolare chiave.

Dopo questa riflessione preliminare si può passare alla compilazione vera e propria dei vari quadri in chiave tripartita. Come in tutti i BMC, la compilazione è la fase in cui il compilatore viene guidato a progettare ogni ambito della propria idea di business. Con l’approccio Su-Sy BMC, così come BMCS:

- la compilazione tripartitainvita a declinare ogni settore riflettendo non solo sulla dimensione economico-organizzativa ma anche su quella ambientale e sociale;

- viene accentuata la prospettiva dello stakeholder. Non più settori popolati e agiti da elementi e soggetti terzi ed esterni all’organizzazione, ma da entità da considerarsi veri e propri portatori d’interesse direttamente coinvolti: sia i clienti sia i fornitori sono stakeholder e quindi le relazioni che ne derivano sono relazioni privilegiate con un soggetto chiave e protagonista del business.

FASE 3 – Applicazione della Dinamica dei Sistemi (analisi loop sistemici)

La terza fase è il maggiore elemento di novità della nostra proposta: applicare la metodologia della Dinamica dei Sistemi (vedi paragrafo 8) in forma semplificata, per individuare le relazioni significative fra le variabili in gioco - con attenzione anche ad eventuali altre variabili esterne emergenti - e ad evidenziarne strutture di feedback, relazioni circolari (feedback loop) di rinforzamento e di bilanciamento (figura 9).

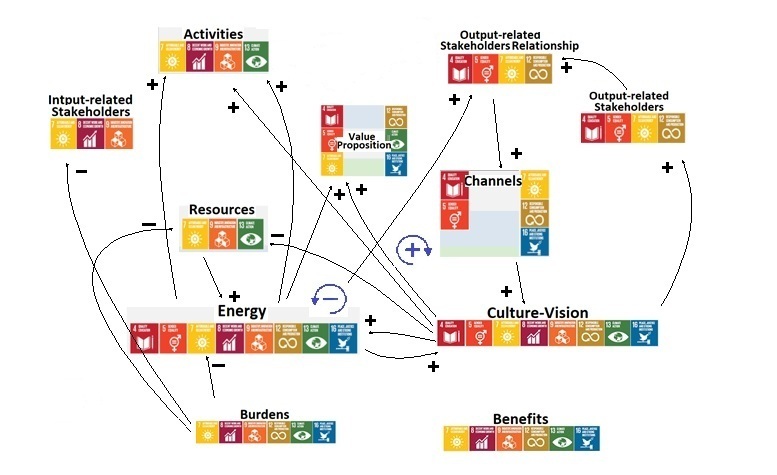

Questa metodologia è di seguito esemplificata applicandola direttamente allo stesso Su-Sy BMC, disegnando il diagramma del ciclo causale (Causal Loop Diagram - CLD) degli 11 quadri del Su-Sy BMC, per rendere visibili le principali relazioni tra le aree del modello.

Figura 9 – il diagramma del ciclo causale (CLD) degli 11 quadri del Su-Sy BMC

Le relazioni circolari (feedback loop) positive indicano una relazione di rafforzamento: all’aumento del livello di una variabile corrisponde l’aumento di quella/e con cui è in relazione. I circoli (o loop) negativi indicano una relazione di bilanciamento: all’aumento di una variabile corrisponde la diminuzione del livello di quella/e con cui è in relazione. Positivo o negativo non esprime quindi un giudizio o una valutazione di merito, ma il tipo di relazione.

Esemplificando, in un’azienda potrebbe verificarsi che l’aumento della formazione interna (variabile “Cultura”), nel tempo va a diminuire l’esigenza di reperire consulenze e supporti esterni (variabile “Risorse”): è un loop negativo (di bilanciamento), ma che misura un fenomeno certamente “positivo”per l’azienda.

Per l’individuazione delle relazioni da approfondire attraverso la System Dynamics, il suggerimento è di tornare a riflettere sulle vulnerabilità evidenziate dal soggetto intervistato nella FASE 2, invitandolo a scegliere una o più vulnerabilità particolarmente rilevanti. All’ipotetico soggetto intervistato si chiede in sostanza di rileggere quanto compilato all’interno degli 11 quadri nelle due precedenti fasi e di chiedersi se gli elementi inseriti nel modello siano in grado di risolvere o affrontare la vulnerabilità del suo business.

L’obiettivo è di cercare assieme al soggetto, per ogni settore relazioni e strutture di feedback significative e lo si stimola a riflettere in tal senso: “guardando ai vari ambiti aree, intravedi qualche apporto positivo o al contrario qualche potenziale influenza negativa, che possa arrivare dalle altre aree per condizionare questa vulnerabilità? Sia in senso positivo, sia negativo”. E, nel caso che il soggetto individui un apporto positivo o negativo, “secondo te, c'è qualcosa che con gli elementi a tua disposizione e inseriti nel BMC, potresti attuare per favorire o contrastare questo apporto?”

Se vengono individuate relazioni di retroazionesignificative, a questo punto si può tornare alla fase precedente, per aggiungere, modificare, ridefinire o cancellare, elementi che avevamo inserito nel BMC, qualora ciò sia ritenuto utile a favorire/contrastare la relazione di retroazioneindividuata. Questa frase si può ripetere più volte in funzione della disponibilità dell'interlocutore e potenzialmente anche per tutte le vulnerabilità evidenziate nel BMC.

L'importante, in fase applicativa e sperimentale, non è tanto a nostro avviso, puntare ad essere esaustivi – non lo si potrà mai essere veramente – quanto trasmettere il metodo e l'attenzione alle relazioni sistemiche fra i vari ambiti e quindi all’importanza di mantenere sempre un approccio sistemico all’analisi delle situazioni.

11 - L’APPLICAZIONE DEL MODELLO AD UN CASO CONCRETO

Al fine di esemplificare i risultati del metodo, possiamo riferirci ad un caso reale di studio, effettuato su una giovane start up agricola e di trasformazione dell’area bellunese, oggetto di un project work del Master in Management sostenibile [32] . L’azienda mostra alcuni tratti innovativi:

- attività integrata di coltivazione biologica e trasformazione,

- know-how evoluto in entrambi gli ambiti da parte dei fondatori;

- particolare rapporto con gli stakeholder del territorio, con particolare riferimento a nuove forme aggregative quali i gruppi di acquisto solidale (G.A.S.).

Nel corso della compilazione, si è poi riscontrato che l’azienda può definirsi innovativa anche per alcune caratteristiche dei due fondatori e per le caratteristiche dei prodotti, legate all’attitudine all’apprendimento organizzativo, elementi che caratterizzano il pensiero sistemico e ne denotano la presenza nella cultura aziendale[33].

Il BMC si utilizza sia nel caso di aziende in progettosia come strumento di analisi o autoanalisi di organizzazioni già operative. Nel caso di studio si tratta di una start up già avviata: questo ai fini dell’applicazione del modello rappresenta un vantaggio, perché si hanno di fronte imprenditori con un livello di esperienza e di consapevolezza dei temi trattati migliore rispetto ad un neofita e ciò agevola la ricerca e la verifica delle variabili sistemiche rilevanti che altrimenti resterebbe un esercizio meramente teorico.

Un aspetto importante del caso in esame è che il nostro interlocutore conosceva il BMC classico, avendolo realizzato preliminarmente all’avvio dell’azienda durante un corso per la nuova imprenditoria e ciò ha consentito un confronto sul campo tra l’approccio classico e la nostra proposta di un BMC più esteso ed evoluto.

Per brevità, si descrivono sinteticamente tutte le fasi di lavoro per poi soffermarsi maggiormente sull’analisi dei loop sistemicie sulla ricerca e sull’analisi delle relazioni sistemiche più significative fra le variabili in gioco e in particolare quelle utili ad individuare i caratteri salienti del business inerenti eventuali vulnerabilità o potenzialità in ordine alla transizione ecologica. In sintesi, il nostro obiettivo è quello di:

- focalizzare assieme al nostro interlocutore, relazioni sistemiche significative fra le varie parti del modello ma anche del contesto esterne,

- analizzarle con la Dinamica di Sistemi (System Dynamics-SD),

- ed evidenziare strutture di feedback significative,

così da poter fornire all’impresa oggetto dello studio, ulteriori elementi di riflessione e di orientamento nel percorso d’impresa che sta intraprendendo o che ha appena avviato, in particolare per comprendere maggiormente il livello di sostenibilità del business nel tempo.

La figura seguente descrive il Su-Sy BMC compilato nelle prime due fasi:

Figura 10 – Esempio di modello Su-Sy-BMC applicato ad un caso reale

Obiettivo della terza fase, l’Analisi dei loop sistemici, è definire dei sottosistemi del diagramma del ciclo causale generale - ovvero l’insieme complessivo delle relazioni sistemichedel modello- che consentono di delineare le relazioni maggiormente significative del modello, tra i suoi ambiti o tra questi e l’esterno. Nel farlo prendiamo spunto dalla ricerca delle variabili più rilevanti emerse dal Su-Sy BMC, concentrandosi sulle relazioni sistemiche che appaiono più significative, approfondendone senso e significato al fine di individuare dei sistemi di relazioni che ne spiegano la rilevanza e funzionamento: loop di rafforzamento (positivi) oppure di bilanciamento (negativi).

Da tener presente anche che i sottosistemi potrebbero anche avere interazioni significative verso altri sottosistemiesterni, appartenenti al contesto generale. In questo modo l’analisi effettuata con il Su-Sy BMC e la System Dynamics-SD, può aiutare a comprendere gli impatti reciproci tra il modello e il contesto in cui si situa, come si evidenzierà nel prossimo paragrafo.

12 - L’ANALISI DEI LOOP SISTEMICI: LE VARIABILI SIGNIFICATIVE

Come primo passo, si sviluppa il diagramma del ciclo causale degli 11 settori del Su-Sy BMC al fine di rendere visibili i principali collegamenti tra le aree, che dall’analisi con il BMC classico non possono emergere. Il quadro è utile per entrare nel merito del caso oggetto di studio e per analizzare le variabili più significative dello specifico modello.

Figura 11 - Il diagramma del ciclo causale CLD secondo quanto emerso dal Su-Sy BMC del modello di business del caso esaminato

Confrontando il Canvas appena compilato con le vulnerabilità evidenziate dal soggetto nella FASE 2, scegliamo poi una o più vulnerabilità particolarmente rilevanti per analizzarle nel dettaglio, che diventano le variabili da inserire nei nostri loop sistemici; l’obiettivo è cercare delle strutture di feedback significative al fine di individuare dei circuiti di retroazione sui quali il soggetto può agire in modo da determinare il sistema – ovvero il suo modello di business - nella direzione da noi più auspicata oppure, al contrario, individuare il prefigurarsi di scenari sfavorevoli, tali da indurre a prestare particolare attenzione o a modificare l’ambito stesso su cui impegnarsi.

Nel caso in esame, attraverso l’approfondimento degli aspetti inerenti alle vulnerabilità del business, sono emerse alcune variabili esterne e alcune altre interne particolarmente interessanti. In questa fase è stato approfondito il dialogo su alcuni aspetti in particolare e ciò ha permesso di evidenziare delle ulteriori variabili da inserire per i loop.

VARIABILI ESTERNE legate alla transizione ecologica e ai cambiamenti climatici e ambientali:

| Cambiamento climatico e ambientale | danni alla qualità ambientale locale danni alla produzione pressione/crisi del modello di produzione aziendale |

| Danni alla biodiversità | insorgenza di parassiti, nuove malattie, indebolimento … inadeguatezza/vulnerabilità delle colture e/o delle tecniche in uso |

| Mercato: modifiche domanda | nuove forme di output-stakeholder (sensibili alla sostenibilità ma meno “disciplinati” e standardizzati) |

| Mercato: modifiche offerta | difficoltà a procurarsi sui mercati alcune materie prime importanti |

| Norme/ tecnologie inadeguate alla transizione | normative e regolamenti rigidi, inadeguati, inadatti alla situazione Ritardi tecnologici: mancanza di taluni supporti/merci sostenibili |

VARIABILI INTERNE, legate alle caratteristiche intrinseche al modello di business della start-up sostenibile

| Quinta disciplina | attitudine all’adattamento con la padronanza e l’apprendimento organizzativo |

| Integrazione con ORS | ottime relazioni e canali efficienti di collegamento Output-Related Stakeolders (clienti) che si sentono coinvolti nel modello di business |

| Qualità del suolo coltivabile | (variabile esterna) qualità del suolo e qualità ambientale complessiva, dipendono sia dalle pratiche agronomiche dell’azienda, sia da quelle degli altri agricoltori e in generale dalla gestione ambientale della popolazione, delle Istituzioni, delle imprese degli altri settori economici |

| Qualità ambientale |

ULTERIORE VARIABILI emerse che hanno la caratteristica di essere SIA INTERNE CHE ESTERNE

| Conoscenza in cloud | la conoscenza interna non viene registrata, però viene costantemente scambiata nella rete esterna |

| Supporto: Servizi Cooperazione | difficoltà nel trovare supporti a energie personali/aziendali nel contesto |

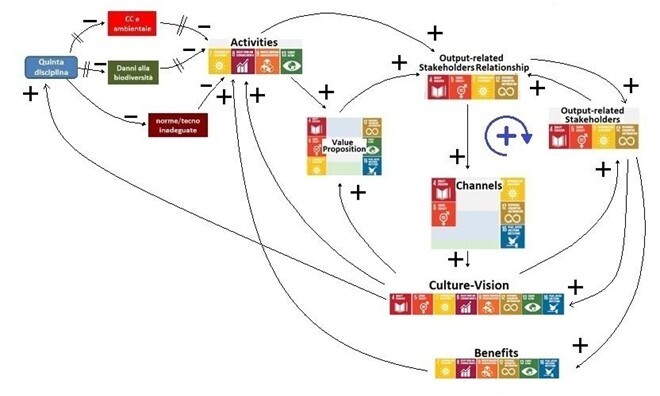

13 – PRIMO LOOP: “CAMBIAMENTI CLIMATICI ED ECOLOGICI”

Un primo loop significativo, emerso da dall’analisi effettuata con il Su-Sy BMC impatta sulla parte destra del Su-Sy BMC, quella classicamente più proiettata verso l’interno. Esso vede undici variabili coinvolte. Il loop affronta in primo luogo il peculiare rapporto con i clienti (Output-Related Stakeolders), fidelizzati e legati all’attività e ai suoi prodotti da una conoscenza diretta apprezzata anche sul piano dei valori condivisi per una produzione di cibo sano, sostenibile e a chilometri zero.

In secondo luogo, appaiono dellevariabili esterne molto rilevanti per l’attività dell’azienda, ovvero i rischi e le possibili implicazioni negative derivanti dal cambiamento climatico e ambientale, dai danni alla biodiversità e dalle norme e tecnologie non adeguate alla transizione.

In terzo luogo, è emerso che variabili interne come padronanza (sempre nel senso di conoscenza, controllo e governo dell’impresa), apprendimento organizzativo e pensiero sistemico, in capo ai due soci fondatori – derivanti direttamente dalla variabile interna Cultura-Visione - sono di fondamentale supporto diretto all’attività e di contrasto alle variabili esterne succitate.

Figura 12 – Loop “Cambiamenti climatici ed ecologici” (11 variabili coinvolte)

Si intende evidenziare come quest’ultimo elemento confermi la rilevanza del quadro “Cultura-Visione” come uno degli elementi centrali del Su-Sy BMC (nel quale è stato inserito come nostra proposta), in quanto elementi culturali chiave come quelli sintetizzati nella definizione “Quinta disciplina”, oppure altri simili, non verrebbero altrimenti rilevati, evidenziati, suggeriti, nella fase di progettazione di una startup, inducendo a pensare che se ne possa prescindere.

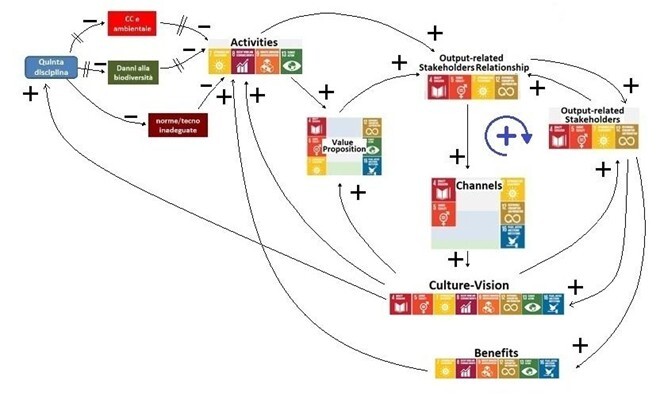

14 - SECONDO LOOP: LA CONNESSIONE TRA INPUT ED OUTPUT RELATED STAKEHODERS

Un secondo loop significativo emerso dall’analisi effettuata impatta più sulla parte sinistra del Su-Sy BMC, quella classicamente più proiettata verso l’esterno e ci parla del ruolo chiave degli stakeholder e in particolare dell’effettiva utilità di considerare clienti e fornitori come tali nel BMC di un’azienda sostenibile. Esso vede sette variabili coinvolte. La connotazione improntata sugli stakeholders è stata una scelta dei creatori dell’S-BMC[34], che poteva apparire come una forzatura non motivata: in questo caso si può però affermare di aver riscontrato sul campo che questa caratteristica è effettivamente presente nel caso studio e che ragionevolmente riguarda una quota significativa delle nuove start up sostenibili.

Figura 13 – Loop relative alla connessione tra INPUT ed output related stakehoders

Sostanzialmente, il loop in questione dimostra come una particolare propensione al dialogo, apertura all’ascolto e la comunanza di valori, visione e fini, tra l’imprenditore e i suoi Output Related Stakeholders, si possa tradurre in un supporto diretto, in questo caso nella selezione di fornitori coerenti con la linea del business e alla loro sostituzione. Sostituzione, però, non fine a sé stessa, “ideologica” per così dire, ma, al contrario, funzionale a mantenere il livello delle risorse necessarie e quindi ad alimentare le attività. Anche in questo caso, risulta confermata la rilevanza del quadro “Cultura-Visione” come elemento centrale del Su-Sy BMC e della variabile identificata come “Quinta disciplina”, tra i caratteri in grado di rafforzare il business nei momenti e nei punti di crisi.

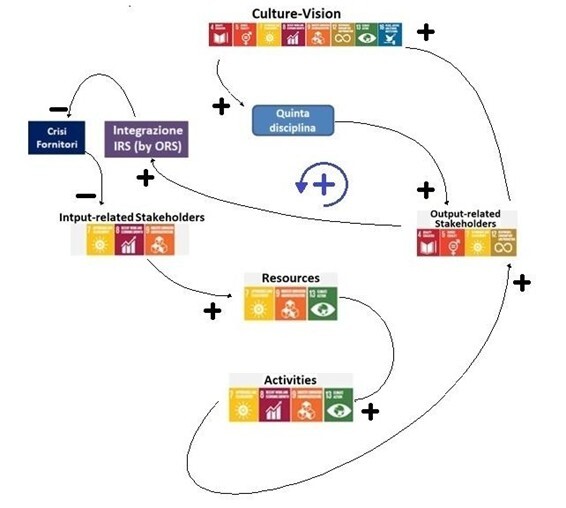

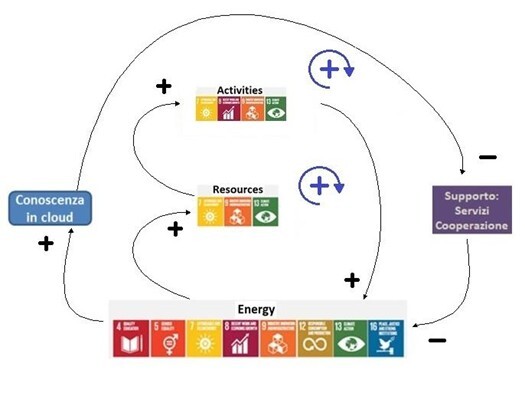

15 - TERZO LOOP: “SIAMO SOLI, MA SIAMO IN RETE”

Un terzo loop significativo emerso dall’analisi del Su-Sy BMC, coinvolge cinque variabili e ci parla del ruolo chiave della rete degli stakeholder. In questo caso non uno stakeholder direttamente correlato all’input o all’output, ma uno stakeholder correlato all’energia personale e aziendale. Ci si riferisce non tanto alla rete di servizi all’azienda, in verità piuttosto scarna, presente sul territorio (di qui il “siamo soli”), che infatti rappresenta un elemento di detrimento delle energie aziendali, quanto piuttosto alla condivisione di conoscenze, informazioni e talvolta anche di supporto operativo, che avviene attraverso le reti di microimprese simili a quella oggetto di studio. Tale condivisione appare in grado di tamponare e integrare le carenze dei servizi a supporto dell’azienda. I partecipanti a questa rete di conoscenza in cloud sono per l’azienda come stakeholder correlati all’energia personale e aziendale.

Figura 14 – Loop: “siamo soli, ma in rete”

CONCLUSIONI

Grazie alla System Dynamics i due soggetti, che partono da sensibilità e approcci molto differenti, l’analista e l’aspirante imprenditore, possono condursi vicendevolmente in un percorso partecipato durante il quale il primo riesce a comprendere meglio la visione e le idee del secondo. L’aspirante imprenditore, dal canto suo, può cogliere il senso e l’utilità di declinare in ottica sistemica la sua visione, perché essa ne esce più chiara, definita nei dettagli e nelle implicazioni. La System Dynamics è un efficace strumento per delineare i possibili scenari relativi all’evoluzione del sistema analizzato, al mutare delle variabili significative e delle relazioni che esistono fra esse. Nel caso in cui il sistema sia, come nel caso del BMC, un modello di business, la System Dynamics è utile per guidare e orientare le decisioni di chi ha l’ambizione di governarlo. La System Dynamics abbinata al Su-Sy BMC viene quindi impiegata come uno strumento per progettare un’organizzazione e per comunicare concetti e contenuti in modo efficace ai soggetti destinatari della progettazione e interessati a governare l’organizzazione.

Da un altro punto di vista, l’applicazione del Su-Sy BMCalle imprese sostenibili e in generale a modelli della nuova economia sostenibile è utile a dimostrare che tali modelli sono possibili e tutt’altro che utopici ma, anzi, nel nuovo contesto che si va creando nel paradigma della transizione, persino più “robusti”, resilienti, profittevoli e duraturi nel tempo delle imprese dell’economia lineare. Come si è visto nel caso oggetto dell’applicazione pratica del Su-Sy BMC, il modelloè in grado di far emergere variabili esterneche dimostrano la presenza di elementi che modelli tradizionali non considerano. Le imprese sostenibili hanno in nuce una visione e una propensione sistemica sia nella prassi operativa, sia negli elementi culturali e di visione improntati al pensiero sistemico e alla quinta disciplina. Il metodo Su-Sy BMC abbinato alla System Dynamics, quindi, ha il pregio di far emergere alcune caratteristiche sistemiche salienti per il modello, ma anche di valorizzarle e di farne meglio comprendere le potenzialità allo stesso imprenditore che, se anche le percepisce all’interno della sua visione, non ne ha probabilmente piena consapevolezza, stante la preponderanza culturale nell’attuale modello economico lineare, della dimensione meramente economica.

I modelli System Dynamics sono modelli dinamici, relazionali, non lineari. Alcuni circuiti di retroazione dispiegano i loro effetti con “ritardi” apprezzabili solo con il trascorrere del tempo. Anche numerose variabili interne ed esterne esaminate nel nostro caso, dispiegano i loro effetti nel tempo e con significativi “ritardi”. Si pensi in particolare a “cambiamento climatico e ambientale e danni alla biodiversità”,alla“cura della qualità del suolo fertile”ecc. La variabile “tempo” è pertanto importante e una sua analisi compiuta richiederebbe l’elaborazione di un modello di simulazione basato su un diagramma di flussi e una dashboard, con un numero congruo di parametri qualitativi e quantitativi, anche al fine di poter confrontare scenari alternativi (what-if analysis).

L’ideatore del BMC, Alexander Osterwalder, afferma che “Tutte le cose interessanti avvengono al confine” e che “l’azienda invincibile è quella che non si concentra solo sul presente. Non punta solo al miglioramento di quello che ha. Va oltre. Esplora il futuro e lo inventa” … il leader invincibile è quella «persona che crea un doppio sistema: si concentra moltissimo sul presente e al tempo stesso inventa il futuro. Non fa o questo o quello, ma questo e quello”[35].

Osterwalder in fondo sostiene, analogamente a quanto avviene in questo articolo, che una nuova organizzazione deve progettare sé stessa andando ben oltre il meccanicismo del BMC classico, il quale non è in grado di leggere «tutte le cose interessanti avvengono al confine». Lo stesso ideatore del BMC suggerisce che il suo modello non va preso alla lettera perché ciò che conta della realtà delle cose si situa all’esterno dello spazio conosciuto e “mappato” dell’organizzazione progettata con il BMC. Il Su-Sy BMC, messo a punto per esplorare le dimensioni ESG del modello di business, vuole essere uno strumento utile per questa epoca di transizione, in particolare per quelle aziende più sintonizzate nello spirito di cambiamento verso il paradigma della sostenibilità. Uno strumento per esplorare lo spazio sconosciuto, esterno all’organizzazione.

L’obiettivo generale è dare, attraverso il pensiero sistemico, un contributo alla “ricostruzione” delle immagini che nel nostro immaginario, descrivono l’economia, la cultura, le organizzazioni e di farlo in un ambito cruciale come quello della progettazione di quest’ultime. Immagini coerenti con il nuovo paradigma della sostenibilità, intrinsecamente sostenibili.

10.7425/IS.2025.03.10

BIBLIOGRAFIA

Ayres Robert U., Ayres Edward H., (2009), Crossing the Energy Divide: Moving from Fossil Fuel Dependence to a Clean-Energy Future, Wharton School Publishing.

Armaroli Nicola, Balzani Vincenzo, (2024), Energia per l'astronave Terra. Chiamata finale, Zanichelli.

Berger Peter L., Luckmann Thomas, (1969), La realtà come costruzione sociale, il Mulino, Bologna.

Berselli Edmondo, (2012), L'economia giusta, Torino, Einaudi.

Cardeal Gonçalo, Götze Uwe, Höse Kristina, Ribeiro Inês, (2020), Sustainable Business Models–Canvas for Sustainability, Evaluation Method, and Their Application to Additive Manufacturing in Aircraft Maintenance, MDPI www.mdpi.com/2071-1050/12/21/9130

Capra F., (1982), Il Tao della fisica, Adelphi, Milano,. Ed. originale The Tao of physics, Shambhala Publications, (1975), Boulder, Colorado, U.S.

Daly H.E., (2022), Lo stato stazionario. L'economia dell'equilibrio biofisico e della crescita morale, Lu.Ce, Massa.

Ferri G. Sedehi H., (2022), A Systems View of the Sustainable Development Goals, in World Scientific Encyclopedia of Business Sustainability, Ethics and Entrepreneurship – Volume 2 Sustainable Development Goals

Fichter K., Tiemann I. (2015), Das Konzept “Sustainable Business Canvas” zur Unterstützung Nachhaltigkeitsorientierter Geschäftsmodell-Entwicklung, Rahmenpapier StartUp4Climate AP 3.1.; Oldenburg, Germany; Berlin, Germany, 2015; Disponibile online: https://www.borderstep.de/wp-content/uploads/2015/12/Fichter_Tiemann_2015_Sustainable_Business_Canvas_0812.2015.pdf (verificato ad agosto 2025).

Foxon T.J., Bale, C.S.E., Busch J., Bush R., Hall S., Roelich K., (2015), Low carbon infrastructure investment: Extending business models for sustainability, Infrastructure Complexity, 2015, 2, 4; Disponibile online: https://infrastructure-complexity.springeropen.com/articles/10.1186/s40551-015-0009-4 (verificato ad agosto 2025).

Geissdoerfer, M.; Vladimirova, D.; Evans, S., Sustainable business model innovation: A review. J. Clean. Prod. 2018, 198, 401–416 (pp. 403–404).

Goffman Erving (1983), Stigma. L’identità negata, Mori & C., Varese.

Goffman Erving (2010), Asylums - Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza, Einaudi, Torino.

IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change (2023). Climate Change 2023: Contributo dei gruppi di lavoro I, II e III al sesto rapporto di valutazione dell'Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, H. Lee e J. Romero (a cura di)]. IPCC, Ginevra, Svizzera.

Jones P., Upward A., (2014), Caring for the future: The systemic design of flourishing enterprises. In Proceedings of the RSD3, Third Symposium of Relating Systems Thinking to Design, Oslo, Norway, 15–17 October 2014.

Joyce Alexandre, Paquin Raymond L., (2016), The triple layered business model canvas: A tool to design more sustainable business models, J. Clean. Prod. 2016, 135, 1474–1486; Disponibile online: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0959652616307442?via%3Dihub (verificato ad agosto 2025)

Lyon David, (1991), La società dell’informazione, il Mulino, Bologna

Meadows Donella, (2019), Pensare per Sistemi. Interpretare il presente, orientare il futuro verso uno sviluppo sostenibile, edizioni Guerini NEXT, Milano

Meadows Donella, Meadows Dennis, Randers Jørgen, William W. Behrens III, (1972), prefazione Aurelio Peccei, I Limiti dello sviluppo, Rapporto del System Dynamics Group Massachussets Institute of Technology (MIT) per il progetto del Club di Roma sui dilemmi dell’umanità, Mondadori, Milano.

Mercalli Luca, (2021), Prepariamoci, Milano, Rizzoli.

Moretto Mauro, Habib Sedehi (Relatore) (2023), Dal pensiero sistemico gli strumenti per la transizione ecologica. un nuovo BMC, Sistemico e Sostenibile, per le nuove imprese della transizione, TESI del Master in management sostenibile II EDIZIONE, Università LUMSA, Roma.

Osterwalder Alexander, Pigneur Yves, (2012), Creare modelli di business. Un manuale pratico ed efficace per ispirare chi deve creare o innovare un modello di business, Edizioni FAG, Milano.

Pauli Gunter, (2015), Blue economy 2.0, Edizioni Ambiente, Milano.

Prigogine Ilya, (2018), Prigogine: teoria della complessità e nuova alleanza, Rielaborazione di Remo Agnoletto della nota biografica di Domenico Turco www.labottegadelbarbieri.org/prigogine-teoria-della-complessita-e-nuova-alleanza.

Raworth Kate, (2017), L'economia della ciambella - Sette mosse per pensare come un economista del XXI secolo, Edizioni Ambiente, Milano.

Rockström Johan e altri, A Safe Operating Space for Humanity, Nature, Vol 461|24, September 2009.

Rossi Mirco, (2011), Energia e futuro. Le opportunità del declino, EMI, Bologna.

Senge Peter, (2019), La Quinta Disciplina. L’arte e la pratica dell’apprendimento organizzativo, Editoriale scientifica, Napoli; Edizione originale: “The fifth discipline, the art and practice of the learning organizations”, (1990), Doubleday/Currency, New York, U.S.

Sterman John D., (2000), Business Dynamics. Systems Thinking anc Modeling For a Complex World, McGraw-Hill Europe, Milano.

Sterman John D., (2001), System Dynamics Modeling: Tools For Learning in a Complex World, The Regents of the University of California. Vol. 43, No. 4.

Taleb Nassim Nicholas, (2023), Il cigno nero, ilSaggiatore, Milano.

Von Bertalanffy L., (1968), Teoria generale dei sistemi. Fondamenti, sviluppi, applicazioni, traduzione E. Bellone, Mondadori, Milano 2004 (prima ed. 1983).

[1] Pauli (2015)

[2] Direttiva (UE) 2022/2464 sulla rendicontazione di sostenibilità delle imprese (CSRD), recepita in Italia con il Decreto Legislativo n. 125/2024.

[3] IPCC (2023)

[4] Raworth (2017), p.251

[5] Berselli (2012)

[6] Daly (2022)

[7] Pauli (2015)

[8] Rockström (2009)

[9] Raworth (2017), p.166

[10] Senge (2019)

[11] Meadows (2019)

[12] Osterwalder, Pigneur (2012)

[13] Ferri e Sedehi (2018)

[14] Cardeal Götze Höse Ribeiro (2020)

[16] Geissdoerfer, Vladimirova, Evans (2018)

[17] Osterwalder, Pigneur (2012)

[18] Jones, Upward (2014)

[19] Fichter, Tiemann (2015)

[20] Foxon, Bale, C.S.E., Busch J., Bush R.,Hall, Roelich (2015)

[21] Joyce, Paquin (2016)

[22] Redazione di Millionaire, 23 Novembre 2020, “Alexander Osterwalder, l’inventore del Business Model Canvas: “Tutte le cose interessanti avvengono al confine” https://www.millionaire.it/osterwalder-business-model-canvas-cose-interessanti-avvengono-al-confine/

[23] “La Quinta Disciplina ci invita a cogliere la dialettica tra archetipo e fenomeno, creando la consapevolezza della necessità di smascherare la realtà e arrivare alle strutture che sottostanno ad essa e la visione sistemica risulta essere la massima espressione di questo nuovo modo di approcciare ciò che ci circonda, proponendo una modalità innovativa di vedere il rapporto tra il singolo e l’organizzazione”. Lasala Vito, per prospettiveinorganizzazione.assioa.it commentando La Quinta Disciplina. L’arte e la pratica dell’apprendimento organizzativo di Peter Senge, https://prospettiveinorganizzazione.assioa.it/peter-senge-la-quinta-disciplina-larte-e-la-pratica-dellapprendimento-organizzativo-napoli-editoriale-scientifica-2019-collana-punto-org

[24] Sterman (2001)

[25] SYDIC (System Dynamics Italian Chapter), Capitolo Italiano della international System Dynamics Society, www.systemdynamics.it/system-dynamics-systems-thinking

[26] Senge (2019), p.473

[27] Armaroli, Balzani (2024)

[28] Raworth (2017), p.264

[29] Ayres R.U., Ayres E.H., (2009)

[30] Rossi, (2011)

[31] Mercalli Luca, (2021)

[32] Moretto Mauro, Habib Sedehi (Relatore) (2023) Dal pensiero sistemico gli strumenti per la transizione ecologica. un nuovo BMC, Sistemico e Sostenibile, per le nuove imprese della transizione, TESI del Master in management sostenibile II EDIZIONE, Università LUMSA, Roma

[33] l’azienda agricola “Le Mamole” di Alpago (BL), attiva dal 2 febbraio 2019 e quindi dalla vigilia della pandemia Covid19. I due fondatori sono laureati in scienze gastronomiche e in scienze agrarie e hanno precedenti esperienze lavorative nelle quali hanno maturato competenze specifiche nelle tecniche di coltivazione naturale e nell’ideazione e produzione artigianale di prodotti da forno.

[34] Cardeal Götze Höse Ribeiro (2020).

[35] Redazione di Millionaire, 23 Novembre 2020, “Alexander Osterwalder, l’inventore del Business Model Canvas: “Tutte le cose interessanti avvengono al confine” https://www.millionaire.it/osterwalder-business-model-canvas-cose-interessanti-avvengono-al-confine/