Numero 3 / 2025

Un approccio integrato per lo studio della diffusione di Intelligenza Artificiale e Piattaforme di Crowdfunding negli Enti del Terzo settore

Maurizio Busacca, Giacomo Buzzao, Valentina Lovato, Marco Tubaro

Abstract

Negli ultimi decenni il Terzo Settore italiano ha attraversato profondi cambiamenti, dando luogo a una duplice sfida: da un lato, una crisi “politica” legata ai valori fondativi del non profit; dall’altro, difficoltà nel raggiungere un’efficienza organizzativa adeguata a rispondere a bisogni sociali crescenti con risorse limitate. In questo contesto, le tecnologie digitali vengono spesso presentate come strumenti risolutivi. Tuttavia, il dibattito accademico e professionale tende a darne per scontata l’utilità, senza interrogarsi sulla loro natura sociale e sulle dinamiche della loro adozione effettiva. Il paper si inserisce in questo contesto con l’obiettivo di colmare questo gap conoscitivo, approfondendo l’adozione individuale di due tecnologie digitali all’interno degli Enti del Terzo Settore (ETS) veneti: le piattaforme di crowdfunding (PdC) e i sistemi di intelligenza artificiale (AI). La domanda di ricerca guida è: quali fattori ostacolano o favoriscono l’intenzione d’uso da parte degli operatori degli ETS di queste due tecnologie? Lo studio si basa sul modello teorico UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology) (Venkatesh, 2003), ampiamente utilizzato per analizzare l’adozione tecnologica in ambito organizzativo. Nel complesso, questo studio, pur limitandosi a un’azione esplorativa e limitata ad un’area geografica specifica, offre una base per lo sviluppo di programmi e strategie di transizione digitale più consapevoli e responsabili nel Terzo Settore, contribuendo a spostare l’attenzione dalla “tecnologia come soluzione” alle “tecnologie come prodotti sociali”, il cui uso è plasmato da percezioni, aspettative e contesto organizzativo.

1 Introduzione

Il crowdfunding e l’intelligenza artificiale (AI) sono due tecnologie che, pur condividendo livelli simili di complessità, hanno seguito percorsi di diffusione profondamente differenti. Il crowdfunding, malgrado abbia radici antiche fin dalle prime forme di “colletta” organizzata, è nato nella sua forma moderna attorno alla fine degli anni ‘90 in ambito artistico-culturale per finanziare progetti musicali indipendenti. Rapidamente si è poi compreso come non avesse solo la capacità di raccogliere denaro ma potesse agire anche come un potente strumento di marketing per entrare in relazione con un ampio pubblico. Supportato dalla diffusione dei social media e di piattaforme dedicate, questa pratica si è via via fatta spazio anche in altri contesti, tra i quali il Terzo Settore. Pur non avendo raggiunto i livelli di diffusione di altre pratiche usate nel settore per ottenere risorse economiche – vendita diretta, acquisizione di servizi, appalti pubblici, ecc. – rappresenta uno strumento conosciuto e utilizzato da molte organizzazioni anche in Italia, tanto che anche alcuni municipi lo stanno impiegando per testare e sostenere iniziative sociali promosse da gruppi di cittadini o imprese sociali. I casi più noti sono forse quelli di Milano, Bologna e Venezia, dove il civic crowdfunding è diventato ormai uno strumento di policy per le amministrazioni locali. Diversamente, la diffusione delle Intelligenze Artificiali è molto più recente, ma al tempo stesso è già diventata ampia e capillare, sebbene il loro utilizzo sia per lo più affidato all’iniziativa individuale. Oggi sono utilizzate principalmente per velocizzare lo svolgimento di compiti elementari e sotto il controllo umano, per generare e modificare testi, effettuare ricerche e predisporre contenuti social. Di recente, il Sole 24 Ore ha pubblicato i risultati di uno studio che mostrano che il 28% degli italiani utilizzatori del web ha utilizzato almeno un’applicazione di intelligenza artificiale generativa durante il mese di aprile 2025. Dati coerenti sono confermati dall’Osservatorio Artificial Intelligence del Politecnico di Milano. Supponendo che la platea degli operatori del Terzo Settore assomigli alla popolazione italiana, pur in assenza di ricerche dedicate, possiamo immaginare di registrare anche qui una simile diffusione.

Allora una domanda sorge spontanea: perché una tecnologia che gode di maggior sostegno in termini di policy e presente da più tempo fatica a diffondersi più di una tecnologia recente e finora meno compresa? Da questa domanda è nata la ricerca i cui risultati sono presentati in questo paper.

2. Terzo Settore e Digitalizzazione: un primo stato dell’arte

Negli ultimi decenni il Terzo Settore italiano ha attraversato profondi cambiamenti, dando luogo a una condizione di duplice criticità. Da un lato, si osserva una crisi “politica”, legata ai valori fondativi del mondo del non profit: questi, pur mantenendo una certa rilevanza, appaiono oggi più eterogenei per le nuove generazioni di lavoratori rispetto ai suoi momenti pionieristici, contribuendo a difficoltà nel reclutamento, alti livelli di turnover e scarsa attrattività per i giovani (Fazzi, 2024). Parallelamente, anche all’esterno cresce lo scetticismo dell’opinione pubblica e la distanza tra Enti del Terzo Settore (ETS) e base sociale (Reggiardo, 2020). Dall’altro lato, il settore fatica a raggiungere un’efficienza organizzativa adeguata per rispondere a bisogni sociali crescenti con risorse sempre più limitate, soprattutto in contesti di welfare frammentati e sotto-finanziati, come quello italiano, e in un contesto di più generale “mercatizzazione” del non profit (Busso, 2017; Maino et al., 2019; Mikołajczak, 2019).

In questo scenario, le tecnologie digitali vengono spesso invocate come strumenti utili per affrontare entrambe le sfide (Cipriano & Za, 2025). Coerentemente, in pochi anni (Busacca, 2022) il numero di studi sulla transizione digitale negli enti non profit ha registrato una rapida crescita (Muthukrishnan & Bhattacharyya, 2025), contribuendo a colmare parte del gap di conoscenza sul ruolo delle tecnologie digitali nel settore sociale (Marciano, 2022). Sebbene una spinta eccessiva alla digitalizzazione in questo campo presenti criticità non indifferenti — in particolare per il ruolo centrale della relazione umana nel lavoro sociale e il rischio di marginalizzazione dei beneficiari più vulnerabili (Schou & Pors, 2019) —, diversi studi evidenziano come il digitale possa offrire risposte innovative a diversi bisogni sociali, migliorare l’efficienza organizzativa, nonché rafforzare la comunicazione dell’impatto con donatori e stakeholders, rinvigorendone il rapporto di fiducia e legittimità (Cavotta et al., 2022).

Parallelamente, le osservazioni empiriche condotte in Italia mostrano che il livello di digitalizzazione degli ETS appare ancora limitato. Il “Rapporto sulla digitalizzazione” di Italia Non Profit (2024) evidenzia una panoramica in cui buona parte degli ETS italiani utilizza il digitale, ma riconoscendo di non concepirlo in termini strategici (44,0%). Solo il 13,1% degli enti afferma di aver pienamente incorporato il digitale nell’operatività e nella cultura della propria organizzazione, mentre una minoranza non insignificante (5,2%) segnala difficoltà nell’accesso anche agli strumenti digitali di base. Anche restringendo il campo alle sole cooperative sociali emerge un quadro simile, con circa il 72% delle cooperative aderenti a Legacoop (Legacoop, 2024) che si colloca nella fascia di organizzazioni con un livello basso o molto basso di intensità di digitale.

Nell’ambito di questa ricognizione emerge che tanto il dibattito scientifico quanto quello professionale tendono a considerare a priori le tecnologie come soluzioni. Di conseguenza, cercano risposte a domande come quali tecnologie adottare, e quanto velocemente queste si diffondano, oppure indagano le capacità delle organizzazioni di integrare le nuove tecnologie nel proprio lavoro, chiedendosi in che modo gli ETS approccino (o non approccino) la transizione digitale. In entrambi i casi viene data per scontata l’utilità delle nuove tecnologie, generando così un gap di conoscenza in merito al modo in cui le tecnologie vengono concepite come soluzioni e si diffondono mediante adozione da parte delle persone e delle organizzazioni. In altre parole, manca il tentativo di riconoscere lo sviluppo e la diffusione della tecnologia come un prodotto sociale e quindi di ricercare l’influenza sociale sul suo processo di creazione e diffusione (Luise, 2020). Il paper cerca di colmare questo gap focalizzandosi sulla seconda parte del problema, cercando cioè di studiare i fattori che ostacolano o facilitano l’intenzione degli operatori degli ETS veneti di utilizzare due specifici strumenti digitali — le piattaforme di Crowdfunding (PdC) e i sistemi di Intelligenza Artificiale (AI). Tali tecnologie sono state scelte strategicamente per due ragioni: da un lato perché gli studi le presentano come le tecnologie tra le meno adottate negli ETS; dall’altro lato perché sono diffusamente riconosciute come capaci di rispondere alle criticità politiche e operative specifiche del Terzo Settore. Il crowdfunding, infatti, può attivare forme di partecipazione diretta e trasparente, rafforzando i legami sociali e diversificando le fonti di finanziamento (Colombo et al., 2015). I sistemi di AI invece possono contribuire all’efficienza organizzativa, ottimizzando processi, gestione dei dati e riducendo attività ripetitive (Huang & Rust, 2018).

3. Framework teorico

Da sempre, gli studi sulla diffusione delle innovazioni si sono interrogati su quali fossero i fattori che favorivano o ostacolavano la diffusione di tecnologie digitali. Il punto di convergenza delle numerose teorie, elaborate già a partire dagli anni ‘70, è che, per diffondersi, le innovazioni tecnologiche devono essere riconosciute e accettate, e che l’accettazione influisce sull’intenzione d’uso degli operatori. Gli studi, allora, si sono concentrati proprio sull’intenzione d’uso, che è stata collegata a diversi fattori: l’atteggiamento personale degli individui e l’influenza delle opinioni altrui (Theory of Reasoned Action, cfr. Ajzen & Fishbein, 1980); l’utilità d’uso e la facilità d’uso percepite (Technology Acceptance Model, cfr. Davis, 1989); la possibilità percepita di controllo del processo da parte degli individui stessi (Theory of Planned Behaviour, cfr. (Ajzen, 1991).

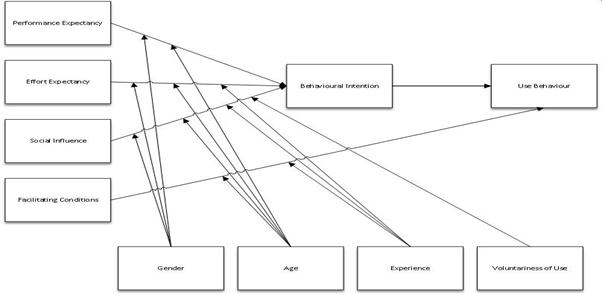

Nei primi anni 2000 Venkatesh et al. (2003) effettuano il tentativo di integrare tra loro queste diverse spiegazioni ed elaborano il modello della Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT). Il punto centrale di questo modello teorico si basa sulla relazione tra l’uso effettivo delle tecnologie e la cosiddetta intenzione comportamentale: l’uso dipende direttamente dall’intenzione individuale all’utilizzo, ed entrambi questi costrutti sono influenzati da altri fattori e moderatori (Figura 1). Nato per spiegare l’accettazione e l’uso di nuove tecnologie all’interno di imprese private e pubbliche, successivamente questo approccio è stato ampiamente utilizzato e aggiornato (Gupta et al., 2024; Venkatesh et al., 2012), a testimonianza di una grande flessibilità d’uso, pari all’ampio consenso maturato dal modello teorico, tanto che il paper fondativo di questo filone di studi conta oggi 61.131 citazioni (ultima rilevazione il 06.06.2025).

Nel modello UTAUT, la probabilità di adottare la tecnologia dipende dall’effetto diretto di quattro costrutti, definiti predittori: aspettative di prestazione, aspettative di sforzo, influenza sociale e condizioni facilitanti. Secondo il modello UTAUT, i primi tre costrutti influenzano l’intenzione d’uso, che a sua volta influenza il comportamento effettivo, mentre il quarto influenza direttamente quest’ultimo. Il loro impatto è inoltre “moderato” da quattro ulteriori fattori: genere, età, esperienza e volontarietà d’uso.

L’aspettativa di prestazione è la convinzione dell’utente che la tecnologia possa migliorare le proprie performance lavorative ed è il predittore più forte dell’intenzione d’uso, rilevante sia in contesti di utilizzo volontario che obbligatorio. L’aspettativa di sforzo si riferisce alla percezione della facilità d’uso della tecnologia; il suo impatto tende a diminuire con l’uso prolungato. L'influenza sociale descrive il condizionamento del potenziale utilizzatore da parte di persone importanti (amici, familiari e colleghi), che rendono l'uso della tecnologia socialmente atteso. Infine, le condizioni facilitanti comprendono le risorse e il supporto disponibili, come formazione, assistenza tecnica e infrastrutture, che supportano l’uso del sistema. Il modello UTAUT considera anche fattori moderatori come l’età, che influenza tutti e quattro i predittori. Il genere modera l’aspettativa di sforzo, l’aspettativa di prestazione e l’influenza sociale. L’esperienza acquisita modera l’aspettativa di sforzo, l’influenza sociale e le condizioni facilitanti. La volontarietà d’uso modera specificamente la relazione tra influenza sociale e intenzione comportamentale. Questi moderatori definiscono l’intensità con cui i predittori influenzano l’intenzione d’uso. Così articolato, il modello UTAUT fornisce uno schema per comprendere e predire l’adozione e l’utilizzo delle tecnologie, considerando sia i fattori individuali che quelli contestuali.

Figura 1. Il modello UTAUT 1 di Venkatesh et al. (2003)

UTAUT è già stato impiegato per studiare la relazione tra ETS e nuove tecnologie, in particolare per studiare la diffusione dei social media (Albanna et al., 2022; Curtis et al., 2010; Lim et al., 2019), la capacità degli ETS di promuovere comportamenti prosociali attraverso internet (Cano Murillo et al., 2016), l’adozione di ICT e piattaforme digitali (Kabra et al., 2017; Saura et al., 2020). Ciononostante, la sua diffusione è ancora limitata, malgrado rappresenti un modello che ha interessanti risvolti pratici oltre che analitici. Per le organizzazioni, infatti, comprendere quali sono i fattori che fungono da barriera o incentivo può rappresentare il punto di partenza per lo sviluppo di programmi e strategie di transizione digitali più consapevoli e responsabili.

4. Metodologia

4.1 Disegno di ricerca

Il disegno di ricerca pensato per approcciare la research question – come e perché i lavoratori accettano o resistono all’introduzione di nuove tecnologie all’interno degli ETS - muove da una preoccupazione teorica e pratica spesso trascurata negli studi sull’adozione tecnologica: il punto di vista dei lavoratori e delle lavoratrici dell’economia sociale. Gran parte della letteratura si concentra, infatti, sulle scelte strategiche a livello organizzativo o sugli impatti aggregati delle innovazioni, lasciando sullo sfondo il modo in cui queste tecnologie sono comprese, incorporate o rifiutate da parte di chi le utilizza, o potrebbe utilizzarle, quotidianamente. Si è scelto quindi di focalizzare l’analisi sul livello individuale, ponendo attenzione alla percezione soggettiva dei lavoratori rispetto all’adozione di specifiche tecnologie digitali.

La domanda di ricerca ha portare a basare lo studio su una comparazione tra due diverse tecnologie, intese come casi di studio emblematici. In particolare, l’AI e il crowdfunding sono state scelte perché rappresentano, rispettivamente, due fronti distinti ma strategici dell’innovazione nel mondo ETS: la semplificazione e l’efficientamento dei processi di lavoro, da un lato, e la partecipazione della comunità e la raccolta fondi dal basso dall’altro. Nonostante le differenze funzionali, queste tecnologie sono comparabili perché pongono entrambe questioni cruciali sul piano valoriale, operativo e relazionale: ridefiniscono i ruoli e le competenze dei lavoratori, richiedono nuove forme di coordinamento, sollevano interrogativi su inclusione, controllo e finalità del lavoro sociale.

La scelta di tali tecnologie e del livello individuale d’analisi è stata guidata da una fase iniziale qualitativa esplorativa, che ha previsto momenti di osservazione partecipante e interviste preliminari con tre diversi ETS attivi nel veneziano: SCS Sumo, ODV Corte del Forner e SCS Comunità di Venezia. Da queste interazioni, verificatesi nell’autunno 2024, è emerso come AI e crowdfunding siano percepiti come strumenti particolarmente promettenti per il futuro dell’economia sociale, in quanto potenzialmente in grado di favorire la sostenibilità economica e promuovere l’innovazione nei servizi offerti. Al tempo stesso, tuttavia, tali tecnologie risultano ancora poco diffuse e non strutturalmente integrate nei processi organizzativi quotidiani, confermando così le difficoltà già segnalate dalla letteratura nazionale in merito alla digitalizzazione del terzo settore.

Sebbene il nostro studio si concentri sulle intenzioni di adozione piuttosto che sulle applicazioni concrete, è opportuno sottolineare che alcuni degli ETS coinvolti nella ricerca hanno già avviato, seppur in modo parziale e sperimentale, l’esplorazione di queste tecnologie. L’intelligenza artificiale viene utilizzata, ad esempio, per snellire pratiche amministrative, supportare la fase di progettazione di interventi e progetti da sottoporre a bandi di gara o, più spesso, per generare testi per la comunicazione e la sensibilizzazione del pubblico. Il crowdfunding, invece, seppur poco sperimentato, non viene solamente considerato come una forma alternativa di finanziamento, ma anche come uno strumento per rafforzare il rapporto con la comunità locale. Alcuni enti lo hanno impiegato, seppure sporadicamente o in modo non strutturato, per organizzare eventi pubblici, finanziare l’acquisto di mezzi di trasporto o macchinari, o per lanciare nuove linee produttive a forte impatto sociale, utilizzando la campagna di crowdfunding come cassa di risonanza per la comunicazione delle proprie attività e bisogni. Questi primi approcci confermano quanto evidenziato anche da recenti contributi teorici, secondo cui le tecnologie digitali – pur incontrando barriere culturali e organizzative – possono abilitare nuove forme di partecipazione, co-produzione e sostenibilità nel terzo settore (Cavotta et al., 2022; D’Alessandro et al., 2022).

A partire da questa prima fase esplorativa e qualitativa della ricerca, si è poi deciso di sviluppare un questionario strutturato. La sua costruzione si è basata, da un lato, sulle suggestioni emerse nella fase precedente della ricerca, che hanno permesso di restringere il campo alle due tecnologie di cui si è discusso finora; dall’altro, sul modello UTAUT, per approfondire in modo sistematico i fattori che influenzano l’accettazione o il rifiuto di queste due tecnologie da parte degli operatori degli ETS.

4.2 Setting, campione, costruzione del questionario e raccolta dati

Nell’ambito della ricerca si è scelto di concentrare l’analisi empirica sugli ETS attivi nella Città Metropolitana di Venezia, la quale presenta caratteristiche di distribuzione del fenomeno del tutto comparabili con quelli delle aree italiane di maggiore diffusione (Borzaga & Musella, 2020; ISTAT, 2023). Inoltre, lo studio nasce come sviluppo di due progetti di ricerca applicata finanziati dalla Regione Veneto tramite fondi europei FSE+, all’interno dei quali è stato costruito un rapporto stabile con una rete locale di cooperative sociali. Questo ha reso possibile l’applicazione del modello UTAUT in un contesto accessibile, collaborativo e metodologicamente solido.

La raccolta dati è avvenuta tramite somministrazione di questionari online (in alcuni casi cartacei) autocompilati da lavoratori e lavoratrici. Per assicurare una buona qualità delle risposte, sono stati esclusi/e i rispondenti e le rispondenti che nelle loro mansioni lavorative non si interfacciano in alcun modo con delle tecnologie digitali. Si vedano le Tabelle 1 e 2 per il dettaglio della composizione del campione.

Lo studio ha natura esplorativo-descrittiva e ha adottato una strategia di campionamento non probabilistico (puramente intenzionale). Il questionario è stato diffuso all’indirizzario degli enti registrati presso il RUNTS. Complessivamente sono state inviate email a 1280 ETS, contenenti un link di accesso ai due questionari. Il messaggio includeva informazioni dettagliate sugli obiettivi dell’indagine, le modalità di partecipazione, e le garanzie relative all’anonimato e alla riservatezza dei dati (Chung & Monroe, 2003).

La costruzione del questionario ha seguito criteri metodologici volti a minimizzare i bias tipici delle indagini survey. In particolare, sono state adottate misure procedurali per prevenire la varianza di metodo comune, tra cui l’inclusione di marker variables (Podsakoff et al., 2003), la randomizzazione parziale dell’ordine delle domande e la garanzia dell’anonimato nella compilazione. Le domande sono state formulate utilizzando un linguaggio semplice, diretto e privo di ambiguità (King & Bruner, 2000). Il questionario è stato validato attraverso una fase di pre-test, che ha coinvolto ricercatori e ricercatrici del settore nonché operatori delle cooperative e che ha portato a revisioni testuali per chiarire alcune formulazioni.

La versione finale dei due questionari si articola in quattro sezioni principali. Una sezione è dedicata alla raccolta di informazioni utili a definire il campione di riferimento, includendo dati sul profilo professionale e sociodemografico delle persone rispondenti, oltre che sulle caratteristiche generali delle organizzazioni di appartenenza (10 domande). Un’altra sezione esplora l’intensità d’uso di diverse tecnologie e strumenti digitali adottati all’interno delle organizzazioni (17 domande), come e-mail, social media, software gestionali, piattaforme di crowdfunding e strumenti basati sull’intelligenza artificiale. Segue una sezione che approfondisce il livello di conoscenza e l’effettivo utilizzo di piattaforme di crowdfunding e intelligenza artificiale nelle organizzazioni di riferimento (7 domande). Infine, una sezione composta da 45 domande si basa sul modello UTAUT (Albanna et al., 2022; Greenfield, 2014; Venkatesh, 2003), adattato al contesto degli Enti del Terzo Settore (ETS), di cui 4 focalizzate sull’intenzione d’uso e sempre in riferimento a PdC e AI.

Seguendo le raccomandazioni della letteratura metodologica più recente (Lietz, 2010), le domande a minor carico cognitivo sono state posizionate al termine del questionario, per ridurre il rischio di dropout e aumentare la qualità delle risposte alle sezioni centrali più analitiche.

Sono stati inizialmente contattati 1.280 enti del Terzo Settore. Di questi, 68 hanno fornito un riscontro formale, indicando una disponibilità complessiva a compilare 309 questionari per ciascuna delle due versioni (AI e CF). Il questionario è rimasto accessibile su piattaforma digitale da ottobre 2024 fino alla fine di febbraio 2025. Durante questo periodo sono stati inviati promemoria circa ogni tre settimane per sollecitare la compilazione. Al termine della raccolta dati, sono stati registrati 162 questionari compilati per il modulo sull’intelligenza artificiale e 165 per quello sul crowdfunding. Dopo l’esclusione dei questionari incompleti (contenenti valori mancanti superiori al 10%), il campione finale analizzato comprende 158 risposte complete per l’AI e 158 per il crowdfunding. Considerando le risposte effettive e valide il tasso di risposta è stato quindi pari al 51,1% rispetto alle compilazioni attese. Si tratta di un tasso relativamente elevato per studi di questo tipo, soprattutto considerando la natura volontaria e non incentivata della partecipazione. È plausibile che tale risultato sia anche attribuibile alla reputazione dell’Università Ca’ Foscari all’interno del tessuto locale degli ETS. Numerosi gruppi di ricerca, infatti, intrattengono relazioni consolidate con il Terzo Settore, attraverso indagini periodiche e progetti collaborativi. Questo capitale relazionale può aver contribuito ad accrescere la legittimità dell’indagine e la fiducia nei suoi confronti.

4.3 Costrutti e misure

Le misure adottate riflettono le percezioni soggettive dei rispondenti, raccolte con variabili categoriche-ordinali misurate su una scala Likert a 7 punti (da “totalmente in disaccordo” a “totalmente d’accordo”), come comunemente avviene negli studi empirici sull’adozione tecnologica. In particolare, i costrutti indipendenti si basano sul modello UTAUT. Le misure relative a questi costrutti sono state adattate dalla letteratura esistente, garantendone validità teorica e rilevanza applicativa, in linea con le raccomandazioni metodologiche di Ketokivi e Schroeder (2004).

Ciascun costrutto riflette una dimensione concettualmente distinta ma interrelata, che concorre a spiegare l’intenzione d’uso e, indirettamente, l’adozione effettiva della tecnologia. L’intenzione d’uso è stata pertanto operativizzata come variabile dipendente, sulla base della definizione originaria fornita nel modello UTAUT. La costruzione degli item ha seguito una procedura rigorosa: adattamento semantico delle definizioni operative, purificazione delle scale tramite analisi fattoriale esplorativa, e successiva conferma del modello attraverso analisi fattoriale confermativa (Kump et al., 2018). Tutte le formulazioni sono state mantenute volutamente generiche, per garantire l’applicabilità delle misure a organizzazioni differenti per dimensione, settore e livello di digitalizzazione.

In fase di analisi, alcune dimensioni teoriche affini sono state aggregate in metadimensioni, coerentemente con la letteratura e in base alla coerenza concettuale e statistica osservata nelle analisi preliminari. In particolare, le dimensioni legate all’utilità percepita, all’atteggiamento e alla performance organizzativa sono state incluse in “Aspettative di Risultato”; le misure relative all’ansia e allo sforzo sono state riunite sotto “Aspettative di Sforzo”; infine, il costrutto “Condizioni Facilitanti” comprende tre sottodimensioni riferite all’autoefficacia, alla disponibilità di strumenti e al supporto organizzativo.

L’affidabilità interna delle scale è stata valutata mediante il coefficiente α di Cronbach, un indice che misura la coerenza interna degli item che compongono un costrutto. Valori superiori a 0.70 sono generalmente considerati accettabili, mentre valori superiori a 0.80 o 0.90 indicano una buona o ottima affidabilità (Nunnally & Bernstein, 1994). Come riportato nella Tabella 1, i risultati ottenuti sono complessivamente soddisfacenti e confermano la solidità delle scale utilizzate.

Il dettaglio delle misure e dei relativi indicatori psicometrici per i due questionari è riportato nella Tabella 1. Il questionario completo, comprensivo delle formulazioni finali degli item, è disponibile in allegato.

Tabella 1. Risultati modello di misurazione questionari UTAUT AI e PdC

|

Metadimensione / Costrutti |

α (Questionario AI) |

α (Questionario PdC) |

N. item |

|

Aspettativa di Risultato |

0.9451 |

0.9575 |

19 |

|

Aspettativa di risultato |

0.8698 |

0.8452 |

4 |

|

Aspettativa di risultato (livello organizzativo) |

0.9529 |

0.9698 |

10 |

|

Approccio all’uso |

0.9072 |

0.8713 |

4 |

|

Aspettativa di Sforzo |

0.8206 |

0.7709 |

8 |

|

Aspettativa di sforzo |

0.9424 |

0.8983 |

4 |

|

Ansia (item rovesciati) |

0.7645 |

0.7984 |

4 |

|

Condizioni Facilitanti |

0.8750 |

0.8458 |

11 |

|

Autoefficacia |

0.8128 |

0.6489 |

3 |

|

Condizioni facilitanti |

0.6401 |

0.5836 |

4 |

|

Supporto organizzativo |

0.9029 |

0.8954 |

4 |

|

Influenza Sociale |

0.8733 |

0.8257 |

4 |

|

Intenzione d’Uso |

0.9356 |

0.9251 |

4 |

5. Risultati

5.1 Presentazione del Campione

Il campione dell’indagine è composto da un totale di 158 rispondenti per quanto riguarda il questionario che approfondisce le Piattaforme di Crowdfunding e 158 per quello sull’Intelligenza Artificiale.

Le organizzazioni di riferimento mostrano una presenza consolidata nel tempo, con il 70,99% delle organizzazioni operative da oltre 15 anni per il questionario sul Crowdfunding (Tabella 2). Analogamente, per il questionario sull’AI, il 75,16% delle organizzazioni è operativo da più di 15 anni (Tabella 3). La dimensione delle organizzazioni è piuttosto variegata, con una predominanza di enti con 11-20 dipendenti/volontari (24,69% per il Crowdfunding e 23,60% per l’AI). I settori più rappresentati sono l’assistenza sociale e protezione civile (19,14% per il Crowdfunding) e la sanità (24,69% per il Crowdfunding), mentre per l’AI la sanità (21,12%) e “altro” (21,74%) sono i settori più significativi (Tabella 3).

Tabella 2. Profilo del campione (organizzazioni) – Questionario Piattaforme di Crowdfunding

|

Caratteristiche dell’organizzazione di riferimento |

||||||

|

Da quanto tempo è operativa la tua organizzazione |

<5 anni |

5-9 anni |

10-15 anni |

15 + anni |

||

|

3.7% |

11.73% |

13.58% |

70.99% |

|||

|

Quanti dipendenti / volontari lavorano attualmente nell’organizzazione |

1-5 |

6-10 |

11-20 |

21-50 |

51-100 |

100+ |

|

14.81% |

17.28% |

24.69% |

20.99% |

12.96% |

9.26% |

|

|

Settore |

Assistenza sociale e protezione civile |

Attività culturali, artistiche, sportive, ricreative e di socializzazione |

Relazioni sindacali, rappresentanza di interessi e attività politica |

Sanità |

Sviluppo economico e coesione sociale |

Altro |

|

19.14% |

14.2% |

12.96% |

24.69% |

14.81% |

14.19% |

|

Tabella 3. Profilo del campione (organizzazioni) – Questionario Intelligenza Artificiale

|

Caratteristiche dell’organizzazione di riferimento |

||||||

|

Da quanto tempo è operativa la tua organizzazione |

<5 anni |

5-9 anni |

10-15 anni |

15 + anni |

||

|

3.11% |

6.83% |

14.91% |

75.16% |

|||

|

Quanti dipendenti / volontari lavorano attualmente nell’organizzazione |

1-5 |

6-10 |

11-20 |

21-50 |

51-100 |

100+ |

|

12.42% |

16.15% |

23.60% |

21.74% |

13.66% |

12.42% |

|

|

Settore |

Assistenza sociale e protezione civile |

Attività culturali, artistiche, sportive, ricreative e di socializzazione |

Relazioni sindacali, rappresentanza di interessi e attività politica |

Sanità |

Sviluppo economico e coesione sociale |

Altro |

|

13.66% |

13.67% |

13.04% |

21.12% |

16.77% |

21.74% |

|

Il profilo dei rispondenti rivela una prevalenza di laureati (53,71% per il Crowdfunding e 53,41% per l’AI) (Tabella 4 e Tabella 5), con una distribuzione equilibrata nelle fasce d’età, sebbene la categoria 50-64 anni sia la più numerosa per entrambi i questionari (29,63% per il Crowdfunding e 29,19% per l’AI). La maggior parte dei rispondenti proviene dal settore privato (59,88% per il Crowdfunding e 54,66% per l’AI) e ricopre un ruolo operativo all’interno dell’organizzazione (53,70% per il Crowdfunding e 53,42% per l’AI). Si registra una sostanziale parità tra personale dipendente e volontario nell’ambito del Crowdfunding (48,15% ciascuno), mentre per l’AI i dipendenti sono leggermente più numerosi (54,04%) rispetto ai volontari (40,99%). Il genere femminile è più rappresentato nel campione (56,17% per il Crowdfunding e 51,55% per l’AI). La maggioranza dei rispondenti lavora per l’organizzazione da 0-5 anni (46,30% per il Crowdfunding e 45,34% per l’AI) (Tabella 4 e Tabella 5).

Tabella 4. Profilo del campione (persone rispondenti) – Questionario Piattaforme di Crowdfunding

|

Profilo delle persone rispondenti |

|||||

|

Titolo di studio |

Nessun diploma |

Diploma o qualifica professionale |

Laurea triennale, magistrale o master |

Dottorato |

|

|

/ |

44.42% |

53.71% |

1.85% |

||

|

Età |

<25 |

25-34 |

35-49 |

50-64 |

65+ |

|

3.70% |

18.52% |

27.16% |

29.63% |

20.99% |

|

|

Precedente impiego |

Settore privato |

Settore pubblico |

Non profit |

Ho sempre prestato servizio in questa organizzazione |

|

|

59.88% |

13.58% |

11.11% |

15.43% |

||

|

Ruolo attuale |

Amministrativo |

Operativo |

Dirigenziale |

||

|

17.28% |

53.70% |

29.01% |

|||

|

Inquadramento |

Personale dipendente |

Volontario/a |

Entrambi |

||

|

48.15% |

48.15% |

3.70% |

|||

|

Genere |

Uomo |

Donna |

Altro |

||

|

43.83% |

56.17% |

/ |

|||

|

Da quanto tempo lavori per questa organizzazione |

0-5 anni |

6-10 anni |

11-15 anni |

16-20 anni |

20+ anni |

|

46.30% |

25.31% |

8.02% |

12.35% |

8.02% |

|

Tabella 5. Profilo del campione (persone rispondenti) – Questionario Intelligenza Artificiale

|

Profilo delle persone rispondenti |

|||||

|

Titolo di studio |

Nessun diploma |

Diploma o qualifica professionale |

Laurea triennale, magistrale o master |

Dottorato |

|

|

0.62% |

43.48% |

53.41% |

2.48% |

||

|

Età |

<25 |

25-34 |

35-49 |

50-64 |

65+ |

|

5.59% |

19.25% |

26.09% |

29.19% |

19.88% |

|

|

Precedente impiego |

Settore privato |

Settore pubblico |

Non profit |

Ho sempre prestato servizio in questa organizzazione |

|

|

54.66% |

13.04% |

14.91% |

17.39% |

||

|

Ruolo attuale |

Operativo |

Amministrativo |

Dirigenziale |

||

|

53.42% |

16.15% |

30.43% |

|||

|

Inquadramento |

Volontario |

Dipendente |

Entrambi |

||

|

40.99% |

54.04% |

4.97% |

|||

|

Genere |

Uomo |

Donna |

Altro |

||

|

48.45% |

51.55% |

|

|||

|

Da quanto tempo lavori per questa organizzazione |

0-5 anni |

6-10 anni |

11-15 anni |

16-20 anni |

20+ anni |

|

45.34% |

26.09% |

8.07% |

8.70% |

11.80% |

|

5.2 Tecnologie utilizzate e intensità d’uso

L’analisi delle tecnologie utilizzate e della loro intensità d’uso (Tabella 6 e Tabella 7) rivela un panorama differenziato tra gli enti del terzo settore. Whatsapp ed e-mail sono gli strumenti di comunicazione più ampiamente utilizzati, con percentuali superiori al 75% per entrambi i questionari (Whatsapp: 75,62% / 75,31%; Email: 88,75% / 90,57%). Sistemi gestionali, sistemi di e-payment, Facebook e i siti internet/blog sono anch’essi molto utilizzati da una quota significativa di organizzazioni. Altri strumenti più specialistici come Instagram e Youtube mostrano un utilizzo moderato, mentre Twitter/X, Linkedin e Tik Tok sono poco utilizzati o non utilizzati dalla stragrande maggioranza degli enti.

Tabella 6. Diffusione della tecnologia - Questionario Crowdfunding

|

Molto utilizzato |

Moderatamente utilizzato |

Poco utilizzato |

Non utilizzato |

|

|

|

75.62% |

11.25% |

6.25% |

6.88% |

|

Telegram |

8.02% |

3.09% |

9.26% |

79.63% |

|

|

88.75% |

8.75% |

2.50% |

/ |

|

|

44.44% |

17.90% |

19.75% |

17.90% |

|

Twitter / X |

0.62% |

3.09% |

11.73% |

84.57% |

|

|

6.18% |

8.64% |

14.20% |

70.99% |

|

Tik Tok |

3.7% |

1.85% |

4.94% |

89.51% |

|

|

29.62% |

10.49% |

12.96% |

46.91% |

|

Youtube |

14.91% |

12.42% |

21.12% |

51.55% |

|

SEO / Advertising Online |

4.97% |

4.35% |

8.07% |

82.61% |

|

Email Marketing / Newsletter |

24.69% |

12.35% |

13.58% |

49.38% |

|

Sito Internet / Blog |

43.21% |

17.28% |

16.05% |

23.46% |

|

Piattaforme di Crowdfunding |

1.23% |

5.56% |

16.05% |

77.16% |

|

Sistemi Intelligenza Artificiale e Machine Learning (Gemini, ChatGPT, ecc) |

9.88% |

6.17% |

9.88% |

74.07% |

|

Software gestionali |

52.17% |

13.04% |

8.07% |

26.71% |

|

Sistemi di pagamento digitale] |

35.4% |

18.63% |

11.80% |

34.16% |

|

Google Drive o altri Cloud |

43.75% |

14.37% |

11.88% |

30.0% |

Tabella 7. Diffusione della tecnologia - Questionario AI

|

Molto utilizzato |

Moderatamente utilizzato |

Poco utilizzato |

Non utilizzato |

|

|

|

75.31% |

8.86% |

8.86% |

6.96% |

|

Telegram |

3.78% |

6.29% |

11.32% |

78.62% |

|

|

90.57% |

5.03% |

4.40% |

/ |

|

|

48.75% |

18.12% |

12.50% |

20.62% |

|

Twitter / X |

0,62% |

3,11% |

11,18% |

85,09% |

|

|

8.76% |

6.25% |

15.0% |

70.0% |

|

Tik Tok |

1.25% |

4.38% |

4.38% |

90.0% |

|

|

33.96% |

13.21% |

6.92% |

45.91% |

|

Youtube |

9.32% |

16.15% |

21.74% |

52.80% |

|

SEO / Advertising Online |

4.96% |

3.73% |

8.07% |

83.23% |

|

Email Marketing / Newsletter |

31.88% |

11.88% |

14.37% |

41.88% |

|

Sito Internet / Blog |

46.54% |

17.61% |

13.84% |

22.01% |

|

Piattaforme di Crowdfunding |

3.73% |

4.97% |

14.29% |

77.02% |

|

Sistemi Intelligenza Artificiale e Machine Learning (Gemini, ChatGPT, ecc) |

7.5% |

11.88% |

13.12% |

67.50% |

|

Software gestionali |

49.06% |

13.66% |

9.94% |

27.33% |

|

Sistemi di pagamento digitale |

32.5% |

19.38% |

8.12% |

40.0% |

|

Google Drive o altri Cloud |

41.26% |

12.50% |

13.75% |

32.50% |

Concentrandosi specificamente sulle tecnologie oggetto di questa indagine, le Piattaforme di Crowdfunding sono ancora poco diffuse: il 77,16% dei rispondenti al questionario sul Crowdfunding dichiara che la propria organizzazione non ne fa uso (Tabella 6). Similmente, per i Sistemi di Intelligenza Artificiale e Machine Learning, il 67,50% degli enti rappresentati nel questionario su Intelligenza Artificiale non li utilizza (Tabella 7). Questa lieve differenza tra le due tecnologie sembrerebbe suggerire una fase iniziale e ascendente di adozione dell’Intelligenza Artificiale da parte degli enti del Terzo Settore.

5.3 Conoscenza e uso di Crowdfunding e AI

La sezione sulla conoscenza e l’uso delle PdC e dell’AI (Tabella 8 e Tabella 9) fornisce un quadro del livello di familiarità e adozione di queste tecnologie.

Tabella 8. Conoscenza e utilizzo delle Piattaforme di Crowdfunding

|

Conoscenza Piattaforme di Crowdfunding |

Le conosco e le ho utilizzate |

So cosa sono ma non le ho mai utilizzate o non so come funzionano |

Non ne ho mai sentito parlare |

|

|

14.20% |

69.14% |

16.67% |

||

|

Presenza di personale dedicato alla gestione di piattaforme di Crowdfunding nell’organizzazione |

Sì |

No |

||

|

11.11% |

88.89% |

|||

|

Presenza di un dipartimento che si occupa di raccolta fondi nell’organizzazione |

Sì |

No |

||

|

23.46% |

76.54% |

|||

|

Media delle raccolte fondi realizzate all’anno nell’organizzazione |

Almeno 1 |

Da 1 a 5 |

Più di 5 |

Non le organizza |

|

16.67% |

14.20% |

7.41% |

61.73% |

|

|

Da quanti anni l’organizzazione utilizza piattaforme di Crowdfunding |

Meno di 1 anno |

1-5 anni |

Più di 5 anni |

Non le utilizza |

|

6.17% |

9.88% |

6.17% |

77.78% |

|

|

Scopo d’uso (individuale) delle piattaforme di Crowdfunding |

Per lavoro |

Per scopi personali |

Per lavoro e scopi personali |

Non le uso |

|

4.94% |

6.79% |

1.23% |

87.04% |

|

|

Frequenza d’uso (individuale) delle piattaforme di Crowdfunding |

Più volte al mese |

Almeno 1 volta all’anno |

Più volte all’anno |

Mai |

|

|

/ |

9.88% |

3.09% |

87.04% |

Tabella 9. Conoscenza e utilizzo di strumenti di Intelligenza Artificiale

|

Conoscenza dei Sistemi di Intelligenza Artificiale |

Li conosco e li ho utilizzati |

So cosa sono ma non li ho mai utilizzati o non so come funzionano |

Non ne ho mai sentito parlare |

|

|

47.20% |

50.93% |

1.86% |

||

|

Presenza di personale dedicato agli strumenti di Intelligenza Artificiale nell’organizzazione |

Sì |

No |

||

|

6.21% |

93.79% |

|||

|

Presenza di un dipartimento dedicato a sistemi informatici legati all’Intelligenza Artificiale |

Sì |

No |

||

|

1.86% |

98.14% |

|||

|

Quanto tempo trascorri su AI durante la giornata |

Più ore al giorno |

Quasi mai |

Mai |

|

|

19.87% |

32.92% |

47.20% |

||

|

Da quanti anni l’organizzazione utilizza strumenti di Intelligenza Artificiale |

Meno di 1 anno |

Da più di un anno |

Non le utilizza |

Non lo so |

|

25.47% |

5.59% |

62.11% |

6.83% |

|

|

Uso i sistemi di Intelligenza Artificiale (scopo) |

Per lavoro |

Per scopi personali |

Per lavoro e scopi personali |

Non li uso |

|

13.66% |

17.39% |

19.25% |

49.69% |

|

|

Frequenza d’uso dei sistemi di Intelligenza Artificiale |

Su base giornaliera o settimanale |

Più volte al mese |

Almeno una volta all’anno |

Mai |

|

|

21,74% |

11.18% |

18.63% |

48.45% |

Per quanto riguarda le PdC, il 69,14% dei rispondenti dichiara di sapere cosa sono ma di non averle mai utilizzate o di non sapere come funzionano (Tabella 8). Solo il 14,20% le conosce e le ha utilizzate, mentre il 16,67% non ne ha mai sentito parlare. La presenza di personale dedicato alla gestione di piattaforme di Crowdfunding è molto limitata (11,11%) e solo il 23,46% delle organizzazioni ha un dipartimento che si occupa di raccolta fondi, che quindi potrebbe fornire la struttura necessaria per implementare campagne di fundraising tramite piattaforme strutturate. Coerentemente con questo, il 61,73% delle organizzazioni non organizza raccolte fondi tramite Crowdfunding, e tra quelle che lo fanno, solo una piccola percentuale le utilizza da più di 5 anni (6,17%). L’uso individuale delle PdC è prevalentemente per scopi personali (6,79%), con un’alta percentuale (87,04%) che dichiara di non utilizzarle affatto. La frequenza d’uso individuale è prevalentemente “mai” (87,04%) (Tabella 8).

Per i Sistemi di AI, l’uso è significativamente più alto: il 47,20% dei rispondenti li conosce e li ha utilizzati e un ulteriore 50,93% sa cosa sono ma non li ha mai utilizzati o non sa come funzionano (Tabella 9). Solo l’1,86% non ne ha mai sentito parlare. Nonostante questa maggiore consapevolezza, la presenza di personale o dipartimenti dedicati all’AI nelle organizzazioni è estremamente bassa (6,21% e 1,86% rispettivamente). La maggior parte dei rispondenti dedica del tempo “quasi mai” (32,92%) o “mai” (47,20%) a strumenti di AI durante la giornata. Il 62,11% delle organizzazioni non utilizza strumenti di Intelligenza Artificiale e, tra quelle che lo fanno, il 25,47% li ha adottati da meno di un anno, indicando una recente introduzione per molti (Tabella 9). L’uso dei sistemi di AI è equamente ripartito tra lavoro (13,66%), scopi personali (17,39%) e entrambi (19,25%), ma quasi la metà dei rispondenti (49,69%) non li usa affatto.

5.4 Aspettative di risultato

Le aspettative di risultato relative all’adozione delle PdC e dell’AI (Tabella 10 e Tabella 11) rivelano percezioni diverse sulla loro utilità e impatto da parte degli operatori degli ETS.

Tabella 10 – Aspettative di risultato Piattaforme di Crowdfunding

|

|

Disaccordo |

Neutro |

Accordo |

|

Le PdC sono utili nel mio lavoro |

51.85 |

24.69 |

23.46 |

|

Con PdC posso portare a termine i compiti più efficacemente |

54.94 |

25.31 |

19.75 |

|

Con le PdC aumento la mia produttività |

58.02 |

24.07 |

17.90 |

|

Con PdC è più facile ottenere un aumento |

63.58 |

25.31 |

11.11 |

|

Utilizzare le P. di C. è una buona idea |

27.78 |

30.25 |

41.98 |

|

Le P. di C. rendono il lavoro più interessante |

50.62 |

30.86 |

18.52 |

|

Lavorare con P. di C. è divertente |

61.73 |

27.78 |

10.49 |

|

Mi piace lavorare con P. di C |

61.73 |

30.25 |

8.02 |

|

Il Crowdfunding aiuta a raccogliere fondi da parte dell’organizzazione. |

37.65 |

24.07 |

38.27 |

|

L’uso di Crowdfunding aiuta ad aumentare il senso di appartenenza all’organizzazione. |

50.62 |

22.22 |

27.16 |

|

L’uso di Crowdfunding aiuta ad aumentare i nuovi clienti. |

43.21 |

27.16 |

29.63 |

|

L’uso di Crowdfunding aiuta ad aumentare i donatori. |

30.86 |

23.46 |

45.68 |

|

L’uso di Crowdfunding migliora la relazione tra l’organizzazione, stakeholders e la comunità. |

38.27 |

28.40 |

33.33 |

|

L’uso di Crowdfunding dà l’opportunità di comunicare con diverse persone e organizzazioni. |

31.48 |

27.16 |

41.36 |

|

L’uso di Crowdfunding aumenta la fiducia e le connessioni con i cittadini. |

33.95 |

32.10 |

33.95 |

|

Il Crowdfunding aiuta a diffondere le informazioni in modo più ampio. |

29.63 |

27.16 |

43.21 |

|

L’uso di Crowdfunding migliora l’immagine pubblica e il riconoscimento dell’organizzazione. |

33.33 |

24.07 |

42.59 |

|

L’uso di Crowdfunding aumenta la consapevolezza dei programmi e delle attività dell’organizzazione. |

31.48 |

21.60 |

46.91 |

Tabella 11 – Aspettative di risultato Intelligenza Artificiale

|

|

Disaccordo |

Neutro |

Accordo |

|

Penso che AI siano utili nel mio lavoro |

34.16 |

22.98 |

42.86 |

|

Con AI posso portare a termine i compiti più efficacemente |

29.81 |

22.36 |

47.83 |

|

Con AI aumento la mia produttività |

37.89 |

23.60 |

38.51 |

|

Con AI è più facile ottenere un aumento |

68.32 |

20.50 |

11.18 |

|

Utilizzare AI è una buona idea |

20.50 |

31.68 |

47.83 |

|

AI rendono il lavoro più interessante |

41.61 |

24.84 |

33.54 |

|

Lavorare con AI è divertente |

37.89 |

30.43 |

31.68 |

|

Mi piace lavorare con AI |

37.89 |

30.43 |

31.68 |

|

L’Intelligenza Artificiale aiuta la raccolta fondi da parte dell’organizzazione |

54.04 |

27.95 |

18.01 |

|

L’Intelligenza Artificiale aiuta ad aumentare il senso di appartenenza |

68.94 |

22.98 |

8.07 |

|

L’uso di Intelligenza Artificiale aiuta ad aumentare i clienti. |

48.45 |

24.22 |

27.33 |

|

L’uso di Intelligenza Artificiale aiuta ad aumentare i donatori. |

51.55 |

25.47 |

22.98 |

|

L’Intelligenza Artificiale migliora la relazione tra l’organizzazione, gli stakeholders e la comunità. |

52.80 |

26.71 |

20.50 |

|

L’uso di Intelligenza Artificiale permette di comunicare con diverse persone e organizzazioni. |

44.72 |

21.74 |

33.54 |

|

L’uso di Intelligenza Artificiale aumenta la fiducia e le connessioni con i cittadini. |

58.39 |

23.60 |

18.01 |

|

L’uso di Intelligenza Artificiale aiuta la diffusione di informazioni |

34.16 |

25.47 |

40.37 |

|

L’uso di Intelligenza Artificiale migliora l’immagine pubblica e il riconoscimento dell’organizzazione. |

47.83 |

24.22 |

27.95 |

|

L’uso di Intelligenza Artificiale aumenta la consapevolezza dei programmi e delle attività dell’organizzazione |

47.20 |

27.33 |

25.47 |

Per le PdC, una quota significativa di rispondenti si trova in disaccordo con l’affermazione che siano utili nel proprio lavoro (51,85%), che possano aumentare l’efficacia (54,94%) o la produttività (58,02%) (Tabella 10). Anche l’idea che facilitino un aumento di stipendio riscontra un forte disaccordo (63,58%). Tuttavia, il 41,98% concorda sul fatto che utilizzare le PdC sia una buona idea, suggerendo una potenziale apertura nonostante le attuali percezioni negative sull’impatto diretto sul lavoro individuale. Riguardo l’aspetto più esperienziale, la maggior parte dei rispondenti è in disaccordo sul fatto che le PdC rendano il lavoro più interessante (50,62%), divertente (61,73%) o che piaccia lavorare con esse (61,73%) (Tabella 10).

In relazione agli impatti organizzativi, il 38,27% concorda che il Crowdfunding aiuti la raccolta fondi, e il 45,68% che aiuti ad aumentare i donatori. Vi è un accordo più diffuso sul fatto che l’uso del Crowdfunding aiuti a diffondere le informazioni in modo più ampio (43,21%), migliori l’immagine pubblica (42,59%) e aumenti la consapevolezza dei programmi e delle attività dell’organizzazione (46,91%) (Tabella 10).

Per l'AI, le aspettative di risultato sono generalmente più positive. Il 42,86% dei rispondenti concorda che l’AI sia utile nel proprio lavoro, e il 47,83% ritiene che possa rendere i compiti più efficaci (Tabella 11). Il 38,51% concorda anche sull’aumento della produttività grazie all’AI. Similmente al Crowdfunding, l’idea che l’AI possa facilitare un aumento di stipendio è accolta con ampio disaccordo (68,32%). Il 47,83% concorda che utilizzare l’AI sia una buona idea (Tabella 11). Circa un terzo dei rispondenti (33,54%) ritiene che l’AI renda il lavoro più interessante, e percentuali simili (31,68%) la trovano divertente o gradiscono lavorare con essa.

In termini di impatti organizzativi, la maggioranza è in disaccordo sul fatto che l’AI aiuti la raccolta fondi (54,04%), aumenti il senso di appartenenza all’organizzazione (68,94%) o permetta di aumentare il numero di clienti (48,45%) e donatori (51,55%) (Tabella 11). Tuttavia, il 40,37% concorda che l’AI supporti la circolazione delle informazioni.

5.5 Aspettative di sforzo

Le aspettative di sforzo (Tabella 12 e Tabella 13) esaminano la percezione della difficoltà d’uso e dei timori associati all’uso delle PdC e dell’AI.

Per le PdC, una percentuale elevata di rispondenti è in disaccordo sul fatto che l’interazione con esse sia chiara e comprensibile (62,96%) (Tabella 12). Inoltre, circa la metà dei rispondenti ritiene che non sia facile imparare a usarle (50,62%) o diventare competenti nel loro uso (45,06%), mentre il 52,47% dichiara che attualmente non siano facili da usare. Una parte significativa dei rispondenti esprime preoccupazione per l’uso delle PdC (66,05%), spesso legate alla paura di perdere informazioni (69,14%) o di commettere errori (58,02%), e si sente intimidita da un loro uso potenziale (59,26%) (Tabella 12). Questi dati suggeriscono una percezione di complessità e un certo grado di ansia nell’approccio alle Piattaforme di Crowdfunding.

Per l’AI, le aspettative di sforzo sono meno negative. Sebbene quasi la metà dei rispondenti sia in disaccordo sul fatto che l’interazione con l’AI sia chiara e comprensibile (49,69%), il 44,72% ritiene che imparare a usare l’AI sarà facile, mentre il 34,78% considera facile anche diventare competente nel suo uso. Il 36,65% dei rispondenti considerano AI già facile da usare (Tabella 13). Le preoccupazioni riguardo all’uso dell’AI sono presenti, ma in misura minore rispetto al Crowdfunding: il 49,07% si preoccupa dell’uso dell’AI, il 67,70% teme di perdere informazioni e il 70,19% esita per paura di commettere errori. La percentuale di coloro che si sentono intimiditi dall’AI è del 60,25% (Tabella 13). Questi risultati indicano che, pur essendoci alcune barriere percepite, l’AI è considerata meno complessa e intimidatoria rispetto alle Piattaforme di Crowdfunding.

Tabella 12. Aspettative di sforzo – Piattaforme di Crowdfunding

|

|

Disaccordo |

Neutro |

Accordo |

|

La mia interazione con le PdC è chiara e comprensibile |

62.96 |

26.54 |

10.49 |

|

È facile per me diventare competente nell’uso delle PdC |

45.06 |

30.25 |

24.69 |

|

Trovo le PdC facili da usare |

52.47 |

28.40 |

19.14 |

|

Imparare a usare le PdC è facile per me |

50.62 |

27.16 |

22.22 |

|

Mi preoccupa l’uso delle P. di C |

66.05 |

20.99 |

12.96 |

|

Mi spaventa pensare che potrei perdere molte informazioni usando le P. di C |

69.14 |

17.90 |

12.96 |

|

Esito a usare le P. di C. per paura di commettere errori che non posso correggere |

58.02 |

22.22 |

19.75 |

|

Le P. di C. mi intimidiscono |

59.26 |

16.05 |

24.69 |

Tabella 13. Aspettative di sforzo – Intelligenza Artificiale

|

|

Disaccordo |

Neutro |

Accordo |

|

La mia interazione con AI è chiara e comprensibile |

49.69 |

23.60 |

26.71 |

|

È facile per me diventare competente nell’uso di AI |

38.51 |

26.71 |

34.78 |

|

Trovo AI facili da usare |

38.51 |

24.84 |

36.65 |

|

Imparare a usare AI sarà facile per me |

30.43 |

24.84 |

44.72 |

|

Mi preoccupa l’uso di AI |

49.07 |

22.98 |

27.95 |

|

Mi spaventa pensare che potrei perdere molte informazioni usando AI |

67.70 |

15.53 |

16.77 |

|

Esito a usare AI per paura di commettere errori |

70.19 |

17.39 |

12.42 |

|

Il sistema di AI mi intimidisce |

60.25 |

14.91 |

24.84 |

5.6 Influenza sociale

L’influenza sociale (Tabella 14 e Tabella 15) esplora la percezione dell’incoraggiamento da parte di colleghi, superiori e dell’organizzazione stessa riguardo all’uso delle Piattaforme di Crowdfunding e dell’Intelligenza Artificiale.

Per le Piattaforme di Crowdfunding, l’influenza sociale è prevalentemente negativa. La maggioranza dei rispondenti è in disaccordo sul fatto che colleghi e superiori (64,81%), o persone importanti (64,81%), pensino che si debbano usare le PdC (Tabella 14). Analogamente, il 63,58% non ritiene che i dirigenti siano d’aiuto nell’uso delle PdC, e il 52,47% non percepisce che l’organizzazione faciliti il loro utilizzo (Tabella 14). Questi dati suggeriscono una mancanza di spinta sociale e organizzativa all’adozione del Crowdfunding.

Tabella 14. L’influenza sociale nell’uso di Piattaforme di Crowdfunding

|

|

Disaccordo |

Neutro |

Accordo |

|

I colleghi e superiori pensano che io debba usare le PdC |

64.81 |

26.54 |

8.64 |

|

Le persone importanti per me pensano che io debba usare le PdC |

64.81 |

26.54 |

8.64 |

|

I dirigenti della mia organizzazione sono d’aiuto nell’uso le PdC |

63.58 |

27.16 |

9.26 |

|

L’organizzazione facilita l’uso delle PdC |

52.47 |

34.57 |

12.96 |

Per l’Intelligenza Artificiale, l’influenza sociale presenta un quadro simile di scarso incoraggiamento. Il 65,84% dei rispondenti è in disaccordo sul fatto che colleghi e superiori pensino che si debba usare l’AI (Tabella 15). Il 61,49% non ritiene che persone importanti pensino che si debba usare l’AI. Una percentuale ancora più alta, il 72,67%, è in disaccordo sul fatto che i dirigenti siano d’aiuto nell’uso dell’AI e il 68,32% non percepisce un supporto all’uso dell’AI da parte dell’organizzazione (Tabella 15). Questi dati indicano che, nonostante la maggiore consapevolezza circa i possibili usi di AI, l’ambiente sociale e organizzativo non ne sta ancora attivamente promuovendo l’adozione nel Terzo Settore.

Tabella 15. L’influenza sociale nell’uso di sistemi di Intelligenza artificiale

|

|

Disaccordo |

Neutro |

Accordo |

|

I colleghi e superiori pensano che io debba usare AI |

65.84 |

22.36 |

11.80 |

|

Le persone importanti per me pensano che io debba usare AI |

61.49 |

22.36 |

16.15 |

|

I dirigenti della mia organizzazione sono d’aiuto nell’uso di AI |

72.67 |

19.88 |

7.45 |

|

L’organizzazione ha supportato uso di AI |

68.32 |

19.25 |

12.42 |

5.7 Condizioni facilitanti

Le condizioni facilitanti (Tabella 16 e Tabella 17) esaminano la disponibilità di risorse, conoscenze e supporto organizzativo per l’utilizzo delle PdC e dell’AI.

Per le PdC, la percezione delle condizioni facilitanti è in gran parte negativa. La maggioranza dei rispondenti è in disaccordo sull’avere gli strumenti necessari (58,64%) e le conoscenze necessarie (55,56%) per usarle nel proprio lavoro (Tabella 16). Inoltre, una quota significativa (63,58%) concorda sul fatto che le PdC non siano compatibili con altri strumenti digitali utilizzati al lavoro. Sebbene il 21,60% concordi sull’avere a disposizione qualcuno che possa aiutare con le PdC, la maggioranza è in disaccordo sulla capacità di completare un lavoro autonomamente anche senza una guida esterna (58,02%). Riguardo al supporto organizzativo, il 55,56% è in disaccordo sul fatto che l’organizzazione consideri l’uso del Crowdfunding strategicamente importante, il 57,41% non percepisce entusiasmo nel supporto e il 46,30% non ritiene che l’organizzazione sia consapevole dei benefici. La percentuale più alta di disaccordo si riscontra nell’allocazione di risorse finanziarie e non finanziarie adeguate all’uso del Crowdfunding (77,78%) (Tabella 16). Questi risultati suggeriscono una carenza di risorse, conoscenze e supporto organizzativo per l’adozione del Crowdfunding.

Tabella 16. Condizioni facilitanti per l’uso di Piattaforme di Crowdfunding

|

|

Disaccordo |

Neutro |

Accordo |

|

Ho gli strumenti necessari per usare P. di C. nel mio lavoro |

58.64 |

24.07 |

17.28 |

|

Ho le conoscenze necessarie per utilizzare le P. di C |

55.56 |

26.54 |

17.90 |

|

Le P. di C. non sono compatibili con altri strumenti digitali che utilizzo al lavoro |

63.58 |

27.16 |

9.26 |

|

Qualcuno che conosco può aiutarmi ad utilizzare le P. di C |

53.09 |

25.31 |

21.60 |

|

Potrei completare un lavoro con P. di C. anche se non ci fosse nessuno a dirmi cosa fare |

58.02 |

25.31 |

16.67 |

|

Se avessi tempo, potrei completare un lavoro o un’attività utilizzando le P. di C. in autonomia |

44.44 |

32.10 |

23.46 |

|

Potrei completare un lavoro o un’attività utilizzando le P. di C. se avessero una funzione di aiuto integrato |

44.44 |

26.54 |

29.01 |

|

La mia organizzazione considera l’uso di Crowdfunding come strategicamente importante. |

55.56 |

25.93 |

18.52 |

|

La mia organizzazione supporta con entusiasmo l’uso di Crowdfunding |

57.41 |

27.78 |

14.81 |

|

La mia organizzazione è consapevole dei benefici del Crowdfunding |

46.30 |

25.93 |

27.78 |

|

La direzione ha allocato risorse finanziarie e non finanziarie adeguate all’uso di Crowdfunding |

77.78 |

17.90 |

4.32 |

Per l’AI, le condizioni facilitanti sono percepite in modo leggermente più favorevole, sebbene persistano delle criticità. Il 58,39% è in disaccordo sull’avere gli strumenti necessari, e il 49,69% sulle conoscenze necessarie per usare l’AI (Tabella 17). La non compatibilità dell’AI con altri sistemi digitali è percepita come un problema da una quota significativa (67,08%). Tuttavia, il 42,86% concorda sul fatto che qualcuno che conoscono possa aiutarli con l’AI. C’è una maggiore fiducia nella capacità di completare un lavoro con l’AI autonomamente (34,16% concorda), soprattutto se tali strumenti prevedessero funzioni di aiuto integrato (41,61% concorda). Riguardo al supporto organizzativo, il 52,80% è in disaccordo sul fatto che l’organizzazione consideri l’adozione dell’AI strategicamente importante, il 48,45% non percepisce entusiasmo nel supporto e il 42,86% non ritiene che l’organizzazione sia consapevole dei benefici. Anche per l’AI, l’allocazione di risorse finanziarie e non finanziarie adeguate è percepita come insufficiente dalla stragrande maggioranza (73,29%) (Tabella 17).

Tabella 17. Condizioni facilitanti per l’uso di sistemi di Intelligenza Artificiale

|

|

Disaccordo |

Neutro |

Accordo |

|

Ho gli strumenti necessari per usare AI nel mio lavoro |

58.39 |

16.77 |

24.84 |

|

Ho le conoscenze necessarie per utilizzare AI |

49.69 |

20.50 |

29.81 |

|

AI non sono compatibili con altri sistemi digitali che utilizzo al lavoro |

67.08 |

19.88 |

13.04 |

|

Qualcuno che conosco può aiutarmi ad usare AI |

39.75 |

17.39 |

42.86 |

|

Potrei completare un lavoro con AI anche se non ci fosse nessuno a dirmi cosa fare |

44.72 |

21.12 |

34.16 |

|

Se avessi tempo, potrei completare un lavoro o un’attività utilizzando AI in autonomia |

38.51 |

24.84 |

36.65 |

|

Potrei completare un lavoro o un’attività utilizzando AI se avesse una funzione di aiuto integrato |

31.06 |

27.33 |

41.61 |

|

La mia organizzazione considera l’adozione di sistemi di Intelligenza Artificiale come strategicamente importante. |

52.80 |

24.84 |

22.36 |

|

La mia organizzazione supporta con entusiasmo i sistemi di Intelligenza Artificiale |

48.45 |

30.43 |

21.12 |

|

La mia organizzazione è consapevole dei benefici di sistemi di Intelligenza Artificiale |

42.86 |

23.60 |

33.54 |

|

La mia organizzazione ha allocato risorse finanziarie e non finanziarie adeguate per l’adozione di sistemi di Intelligenza Artificiale |

73.29 |

20.50 |

6.21 |

5.8 Intenzioni d’uso

Le intenzioni d’uso future da parte dei lavoratori e delle lavoratrici degli ETS (Tabella 18 e Tabella 19) forniscono una visione prospettica sull’adozione delle PdC e dell’AI in questo settore.

Tabella 18– Intenzione d’uso PdC

|

|

Disaccordo |

Neutro |

Accordo |

|

Ho intenzione di usare le P. di C. in futuro |

44.44 |

24.07 |

31.48 |

|

Prevedo che dovrò usare le P. di C. in futuro |

41.98 |

23.46 |

34.57 |

|

Ho in programma di usare le P. di C. in futuro |

51.85 |

22.84 |

25.31 |

|

Mi piacerebbe usare le P. di C. in futuro |

22.84 |

54.94 |

22.22 |

Per le PdC, l’intenzione d’uso futura è relativamente bassa. Il 44,44% dei rispondenti è in disaccordo sull’intenzione di usarle in futuro, il 41,98% non prevede di usarle e il 51,85% non ha in programma di usarle (Tabella 18). Solo il 22,22% esprimerebbe il desiderio di usarle in futuro, mentre una percentuale significativa (54,94%) si dichiara neutrale su questo aspetto (Tabella 18). Questi dati suggeriscono una generale resistenza o mancanza di interesse nell’adozione futura delle PdC.

Tabella 19 – Intenzione d’uso sistemi di Intelligenza Artificiale

|

|

Disaccordo |

Neutro |

Accordo |

|

Ho intenzione di usare AI in futuro |

27.33 |

15.53 |

57.14 |

|

Prevedo che dovrò usare AI in futuro |

25.47 |

16.15 |

58.39 |

|

Ho in programma di usare AI in futuro |

24.84 |

19.25 |

55.90 |

|

Mi piacerebbe usare AI in futuro |

28.57 |

17.39 |

54.04 |

Per l’AI, le intenzioni d’uso future sono notevolmente più elevate. Il 57,14% dei rispondenti ha intenzione di usare l’AI in futuro, il 58,39% prevede di usarla e il 55,90% ha in programma di usarla (Tabella 19). Inoltre, il 54,04% esprimerebbe il desiderio di usare l’AI in futuro (Tabella 19). Questi risultati indicano una chiara apertura e una propensione all’adozione dell’AI nel terzo settore, nonostante le attuali limitazioni in termini di risorse e supporto.

I risultati, quindi, mostrano che, mentre le PdC affrontano sfide significative in termini di conoscenza, percezione di utilità, facilità d’uso e supporto organizzativo, l’AI mostra un potenziale di adozione molto più elevato, trainato da una maggiore conoscenza e da aspettative di risultato più positive, sebbene anch’essa necessiti di un maggiore supporto in termini di risorse e integrazione organizzativa.

6. Discussione e conclusioni

Questa sezione mira a discutere i risultati emersi dall’indagine sulla diffusione dell’AI e delle PdC negli Enti del Terzo Settore della Provincia di Venezia, ponendoli in relazione con la letteratura esistente e sottolineando le implicazioni organizzative.

Dal momento che, nel modello UTAUT, l’uso effettivo delle tecnologie è concepito in termini di variabile dipendente dall’intenzione d’uso e dalle condizioni facilitanti, appare utile discutere fin da subito questo aspetto. L’intenzione d’uso presenta una netta dicotomia per le due tecnologie indagate: positiva per l’AI, negativa per le PdC. Questo è il risultato più lampante della ricerca e riassume le dinamiche osservate. Con un’anticipazione su queste, che tra poco discuteremo, è possibile affermare che, nonostante le sfide legate alle condizioni facilitanti e all’influenza sociale, la percezione di maggiore utilità e facilità d’uso dell’AI si traduce in una maggiore intenzione di adottarla in futuro. Al contrario, le PdC, percepite come complesse e di limitata utilità diretta, riscontrano una resistenza generale all’adozione futura.

Più in generale, i risultati relativi alla digitalizzazione di base degli ETS mostrano un quadro incoraggiante. Strumenti come Whatsapp, e-mail, sistemi gestionali, sistemi di e-payment e siti internet/blog sono ampiamente e quotidianamente utilizzati. Questa elevata adozione di tecnologie di base è in linea con le osservazioni empiriche condotte in Italia, come il “Rapporto sulla digitalizzazione” di Italia Non Profit (2024) e le ricerche di Legacoop (2024), che, pur evidenziando un livello complessivo di digitalizzazione ancora limitato, suggeriscono che gli ETS non siano intrinsecamente resistenti alla tecnologia. Questo suggerisce che, quando le condizioni sono favorevoli e gli strumenti sono percepiti come utili e facili da usare, l’adozione avviene. Tuttavia, la bassa specializzazione nell’uso di tecnologie più avanzate come AI, PdC e SEO, come emerso dall’indagine, conferma la necessità di un approccio più strategico alla digitalizzazione, al di là degli strumenti di comunicazione quotidiana.

Il profilo del campione analizzato rivela alcune caratteristiche salienti. Sebbene la maggior parte dei rispondenti si collochi nella fascia d’età 50-64 anni, con un elevato livello di scolarizzazione (prevalenza di laureati), e una distribuzione di genere equilibrata, è interessante notare che una porzione significativa del personale lavora per l’organizzazione da 0 a 5 anni. Questo dato, che indica un turnover medio-alto, può rappresentare una barriera alla diffusione tecnologica. La letteratura sull’adozione delle innovazioni, inclusi i modelli come l’UTAUT, evidenzia come l’età e la stabilità del personale possano influenzare l’apertura verso nuove tecnologie; un personale più anziano e un elevato turnover possono creare una resistenza intrinseca al cambiamento, rendendo più complessa l’introduzione e l’integrazione di strumenti innovativi (Meyer, 2008).

Un dato particolarmente interessante e innovativo emerso da questo studio è il maggiore potenziale di diffusione dell’Intelligenza Artificiale rispetto alle Piattaforme di Crowdfunding, nonostante l’AI sia una tecnologia più recente. Questo risultato invita a esplorare più a fondo i fattori che favoriscono o ostacolano i processi di adozione, spostando l’attenzione oltre la mera anzianità della tecnologia. In tal senso, le aspettative di risultato giocano un ruolo cruciale. Sebbene gli ETS colgano il potenziale di entrambe le tecnologie, l’AI è percepita come maggiormente utile e capace di migliorare le performance lavorative, l’efficacia e la produttività. Questo contrasta nettamente con le percezioni sulle PdC, che sono considerate meno utili e meno impattanti sul lavoro individuale. Tale differenza nelle aspettative di risultato, come suggerito dal modello UTAUT, è un predittore significativo dell’intenzione d’uso e del comportamento effettivo di adozione. Il fatto che le aspettative di risultato per l’AI siano più positive, nonostante il suo scarso utilizzo attuale, suggerisce che la percezione dell’utilità intrinseca di una tecnologia possa superare, almeno in parte, le barriere legate alla sua novità o alla mancanza di infrastrutture dedicate.

Un altro aspetto fondamentale riguarda le aspettative di sforzo. I risultati evidenziano che le PdC sono percepite come significativamente più complicate da usare rispetto all’AI. Questo dato è cruciale, poiché la facilità d’uso percepita è un fattore chiave nella diffusione di una tecnologia, come sottolineato dal Technology Acceptance Model (TAM) e integrato nel modello UTAUT. La maggiore distanza tra le due tecnologie in termini di aspettativa di sforzo per le PdC rispetto all’AI, suggerisce che la complessità percepita nell’interazione con una tecnologia può rappresentare una barriera più significativa della sua utilità potenziale.

L’analisi dell’influenza sociale rivela un quadro di limitato radicamento per entrambe le tecnologie. Per le PdC, la maggior parte dei rispondenti non percepisce un incoraggiamento significativo da parte di colleghi, superiori o dell’organizzazione stessa per l’utilizzo. Anche per l’AI, nonostante una maggiore consapevolezza, l’ambiente sociale e organizzativo non sembra promuoverne attivamente l’adozione. Questa mancanza di spinta sociale è un fattore critico, poiché l’influenza di persone importanti per il lavoratore (soprattutto colleghi e superiori) è considerato un predittore significativo dell’intenzione d’uso, specialmente in contesti dove l’uso della tecnologia non è obbligatorio. La scarsa influenza sociale per entrambe le tecnologie indica che non sono ancora pienamente integrate nella cultura organizzativa degli ETS, e che la loro adozione non è ancora percepita come una norma o un comportamento atteso all’interno del contesto lavorativo, come potrebbe avvenire invece per altri strumenti come e-mail, piattaforme di comunicazione e messaggistica o software gestionali.

Le condizioni facilitanti, ovvero le risorse e il supporto disponibili, sono un’ulteriore area di criticità. Per le PdC, la percezione è prevalentemente negativa: la maggioranza dei rispondenti non ha gli strumenti né le conoscenze necessarie e le risorse finanziarie e non finanziarie dedicate sono palesemente insufficienti. Le condizioni facilitanti per l’AI sono leggermente migliori, ma rimangono comunque negative. Questo risultato si collega direttamente alla mancanza di personale dedicato e di investimenti mirati da parte degli ETS, come evidenziato nei dati raccolti. La letteratura sull’adozione tecnologica enfatizza l’importanza delle condizioni facilitanti, quali formazione, assistenza tecnica e infrastrutture, come elementi che supportano l’uso effettivo degli strumenti digitali. L’assenza di tali condizioni di base impedisce la piena diffusione delle tecnologie, indipendentemente dalla loro utilità percepita. In questo quadro, non avere personale qualificato e non investire adeguatamente in queste tecnologie equivale a chiedere a un non-chirurgo di svolgere un’operazione chirurgica complessa senza gli strumenti necessari per realizzarla: in altre parole, si riconosce la necessità dell’operazione, ma non si creano le precondizioni professionali e infrastrutturali per il suo successo.

Nel loro complesso i risultati evidenziano quindi che, nonostante le barriere demografiche e di turnover del personale, gli ETS non sono intrinsecamente avversi alla tecnologia. L’adozione risulta invece fortemente influenzata dalle aspettative di risultato e di sforzo. La maggiore propensione all’AI rispetto alle PdC, pur trattandosi di una tecnologia più recente, suggerisce che la percezione di utilità e facilità d’uso sono fattori predittivi più rilevanti rispetto alla pura familiarità con lo strumento o le sue tempistiche di diffusione.

Alcune implicazioni organizzative sono ricavabili da tali risultati. Per favorire la diffusione di queste (e altre) tecnologie nel Terzo Settore è fondamentale che le organizzazioni non solo investano in infrastrutture tecnologiche, ma anche e soprattutto creino le condizioni abilitanti a livello umano e organizzativo. Ciò include:

- Formazione e sviluppo delle competenze: superare la percezione di difficoltà d’uso richiede programmi di formazione mirati che non solo insegnino l’utilizzo tecnico, ma che anche evidenzino i benefici concreti delle tecnologie per il lavoro quotidiano degli operatori.

- Supporto organizzativo e risorse dedicate: la mancanza di personale dedicato e di investimenti mirati rappresenta una barriera difficile da superare. È necessario che gli ETS riconoscano strategicamente il valore delle tecnologie emergenti e allochino risorse umane e finanziarie adeguate alla loro implementazione e gestione.

- Promozione di una cultura digitale: l’influenza sociale gioca un ruolo limitato. Le leadership organizzative devono promuovere attivamente l’adozione delle tecnologie, integrando il digitale nella visione e nei valori dell’organizzazione e mostrando un supporto visibile e costante. Questo può mitigare la resistenza e favorire un ambiente in cui l’uso delle tecnologie è percepito come un vantaggio collettivo e individuale.

- Enfatizzare l’utilità e la facilità d’uso: dato che le aspettative di risultato e di sforzo sono determinanti, è cruciale comunicare chiaramente i benefici e semplificare l’interazione con le nuove tecnologie. Per le PdC, ad esempio, ciò potrebbe significare sviluppare piattaforme più intuitive o fornire casi d’uso più pertinenti alle specifiche attività degli ETS.

Infine, questo studio, pur limitandosi a un’azione esplorativa e limitata ad un’area geografica specifica, offre una base per lo sviluppo di programmi e strategie di transizione digitale più consapevoli e responsabili nel Terzo Settore, contribuendo a spostare l’attenzione dalla “tecnologia come soluzione” alle “tecnologie come prodotti sociali”, il cui uso è plasmato da percezioni, aspettative e contesto organizzativo.

DOI 10.7425/IS.2025.03.04

Bibliografia

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179–211. https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T

Ajzen, I., & Fishbein, M. (1980). Understanding attitudes and predicting social behavior (Transferred to digital print on demand). Prentice-Hall.

Albanna, H., Alalwan, A. A., & Al-Emran, M. (2022). An integrated model for using social media applications in non-profit organizations. International Journal of Information Management, 63, 102452. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2021.102452

Borzaga, C., & Musella, M. (2020). L’impresa sociale in Italia. Identità, ruoli e resilienza (No. IV Rapporto Iris Network).

Busacca, M. (2022). Imprese sociali e transizione digitale. Impresa Sociale, 4. https://doi.org/10.7425/IS.2022.04.02

Busso, S. (2017). Quarant’anni (e due crisi) dopo. L’equilibrio fragile tra ruolo economico e politico del Terzo settore. Autonomie locali e servizi sociali, 3, 483–502. https://doi.org/10.1447/89538

Cano Murillo, D. E., Kang, J., & Yoon, S. (2016). Factors influencing pro-social consumer behavior through non-profit organizations. Internet Research, 26(3), 626–643. https://doi.org/10.1108/IntR-10-2014-0253

Cavotta, V., Grassi, E., & Toschi, L. (2022). Uso delle tecnologie digitali da parte degli imprenditori e innovatori sociali: Potenzialità e limiti. Impresa Sociale, 4, 29–35. https://doi.org/10.7425/IS.2022.04.03

Chung, J., & Monroe, G. S. (2003). Exploring Social Desirability Bias. Journal of Business Ethics, 44(4), 291–302. https://doi.org/10.1023/A:1023648703356